Kollaps der Alpen

Ein Bergsturz zerstört das Dorf Blatten im Wallis – ausgelöst durch tauenden Permafrost. Forschende versuchen mit neuen Messmethoden, solche Katastrophen früh zu erkennen. Doch der Klimawandel lässt die Berge instabil werden. Von Emil Eichinger (Fotos) und Hagen Plasswich (Text)

Die Berge beginnen zu bröckeln. Für die Bewohner der Schweizer Alpen ist dies keine abstrakte Bedrohung mehr, sondern Realität. Als am 28. Mai 2025 ein Gletscher im Wallis zusammenbricht und mit ihm hunderttausende Tonnen Fels das Dorf Blatten begraben, wird klar: Für die Alpen ist die Klimakrise keine Zukunft, sondern Gegenwart.

Es brauchte nur wenige Augenblicke, bis Blatten fast vollständig verschwand. Schon Tage zuvor begann ein Teil des nahen Berges zu bröckeln. Das Gestein lagerte sich auf dem Gletscher ab, der unterhalb des Berges lag. Der Druck wurde so groß, dass sich der Gletscher vom Fels löste. Eine gewaltige Masse aus Geröll und Eis stürzte ins Tal.

Lawine aus Eis, Schlamm und Geröll hat einen grossen Teil des Dorfs Blatten im Walliser Lötschental unter sich begraben.

Lawine aus Eis, Schlamm und Geröll hat einen grossen Teil des Dorfs Blatten im Walliser Lötschental unter sich begraben.

Am Vormittag vor der Katastrophe brechen häufig große Mengen an Gletscher ab. Blick auf das Nesthorn und Birchgletscher von Weritztafel aus, Mittwoch, 28.05.2025

Am Vormittag vor der Katastrophe brechen häufig große Mengen an Gletscher ab. Blick auf das Nesthorn und Birchgletscher von Weritztafel aus, Mittwoch, 28.05.2025

Raphaël Mayoraz, Chef Dienstelle Naturgefahren, beantwortet fragen der Journalist:innen nach der Medienkonferenz am 28.05.2025.

Raphaël Mayoraz, Chef Dienstelle Naturgefahren, beantwortet fragen der Journalist:innen nach der Medienkonferenz am 28.05.2025.

Bergsturz bei Blatten vom Dorf Wiler aus gesehen. Helikopter starten, um sich ein Bild der Lage zu machen.

Bergsturz bei Blatten vom Dorf Wiler aus gesehen. Helikopter starten, um sich ein Bild der Lage zu machen.

Die 300 evakuierten Einwohner*innen des Dorfes im schweizerischen Lötschental mussten mitansehen, wie ihre Heimat in Sekunden verschwand. Einer von ihnen ist Zarick Berger.

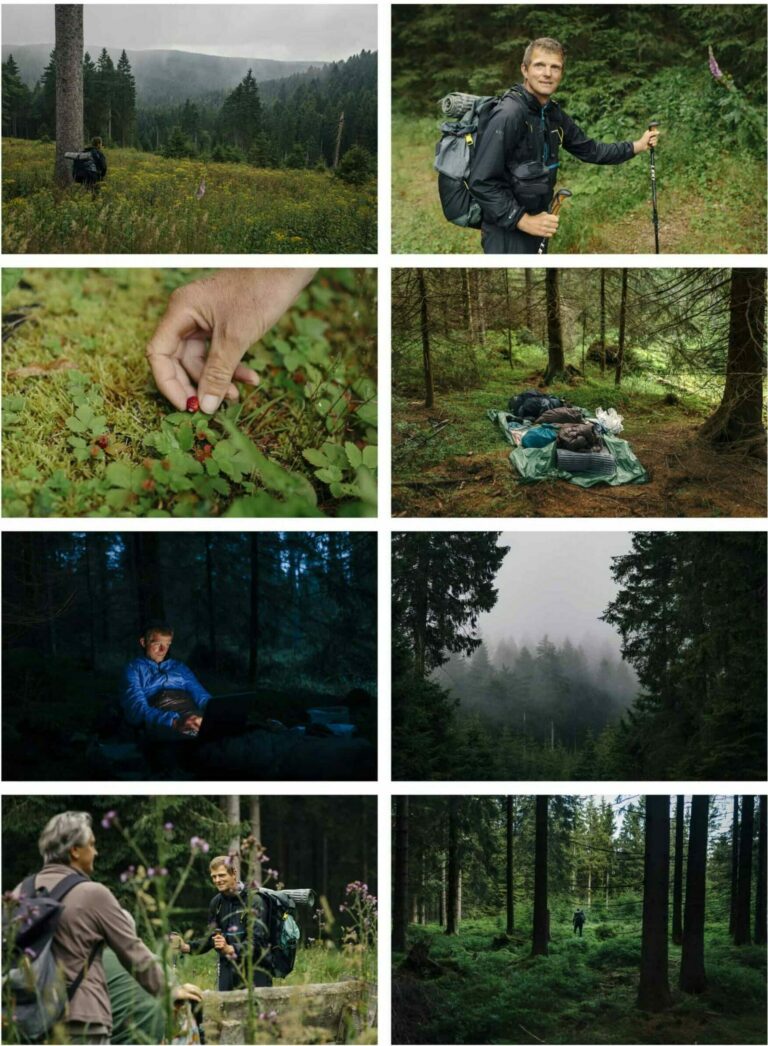

«Die Natur ist viel größer als wir. Wir müssen uns vor ihr retten», erzählt Zarick in seiner Notunterkunft. Dass die Berge ihm zum Verhängnis werden könnten, war ihm stets bewusst. Der naturverbundene Filmemacher und Fotograf hat die Natur immer als etwas Gewaltiges erlebt, das der Mensch nicht kontrollieren kann.

Diese Welt die da existierte, die kann nicht mehr aufgebaut werden, die gibt’s nicht mehr.

In Blatten verlor Zarick nicht nur sein Haus, sondern auch den Großteil seines Besitzes. Der Anblick des zerstörten Dorfes wirkte auf ihn surreal, obwohl ihm solche Szenarien beruflich nicht fremd waren. Er will den finanziellen Schaden nicht schätzen, ist sich aber sicher, dass die Versicherung nicht zahlen wird. Selbst wenn, wären die Kosten für ein neues Haus in dieser Region inzwischen um ein Vielfaches gestiegen. Viel schlimmer sei der unwiederbringliche Verlust des Filmarchivs, Kameraequipments und seiner Sammlung von Musikinstrumenten.

Die meisten Einwohner*innen von Blatten teilen ein ähnliches Schicksal. Sie wurden rechtzeitig evakuiert, doch ein 64-jähriger Schäfer wurde von den Gesteinsmassen begraben. Dass es bei nur einem Todesfall blieb, ist der wissenschaftlichen Beobachtung des Berges zu verdanken. Er wurde seit Jahren überwacht, sodass die Bevölkerung frühzeitig gewarnt werden konnte. Trotzdem verloren die Menschen von Blatten fast alles, aber lassen sich die Zuversicht auf eine Zukunft Blattens nicht nehmen.

«Wir haben das Dorf verloren, die Herzen nicht.» Mit diesen Worten beginnt Gemeindepräsident Matthias Bellwald seine Ansprache nach der Katastrophe. Seine Stimme klingt nach Zuversicht, nach Ärmel-hochkrempeln und nach-vorne-blicken. Bellwald ist gebürtiger Blattner. Im Gespräch mit der NZZ sagt er, er habe Blatten und dem Lötschental viel zu verdanken. Nun will er seiner Heimat eine Zukunft zurückgeben.

Er spricht in Bildern. Die Musikgesellschaft Fafleralp aus Blatten tritt nach der Katastrophe in Kippel auf – ein Symbol, ein Zeichen: «Wir sind noch da!» Bereits 2026 sollen die ersten Familien nach Blatten zurückkehren.

Doch Bellwalds Pläne stoßen nicht nur auf Zustimmung. Kritiker nennen sie unrealistisch und zu teuer. Besonders die Boulevardpresse schießt scharf. Der Blick behauptet in einer eigenen Umfrage, die meisten Bewohner:innen wollten nicht in ihre verschüttete Heimat zurückkehren. Bellwald bleibt gelassen. Der ehemalige Berufsoffizier nennt seine Vision «sportlich, aber machbar». Er setzt auf die Menschen seiner Heimat – und rechnet damit, den Großteil bis 2029 zurückzuholen.

Wie lässt sich ein Bergsturz vorhersagen? Forschende der Technischen Universität München (TUM) suchen Antworten tief im Inneren der Zugspitze, dem höchsten Berg Deutschlands. Im Inneren des Bergkamms forschen sie nach den Ursachen solcher Bergstürze und entwickeln Methoden, sie rechtzeitig zu erkennen.

Zum Einsatz kommt etwa ein Terrameter. Es misst mit elektrischen Impulsen die Leitfähigkeit des Gesteins. So lässt sich feststellen, wie sich die Erwärmung der Gipfelregion auf die Stabilität der Felsmassive auswirkt. Denn Gebirge bestehen aus unzähligen Felsteilen, die der Permafrost, wie Kleber, zusammenhält. Schmilzt das Eis, sind Berge wie das kleine Nesthorn oberhalb von Blatten äußeren Einflüssen ausgeliefert und verlieren an Stabilität.

Was ist Permafrost?

Permafrost ist dauerhaft gefrorener Boden, der über einen Zeitraum von mindestens zwei aufeinanderfolgenden Jahren eine Temperatur unter dem Gefrierpunkt aufweist und somit als «permanent gefroren» gilt. Im Gebirge kommt Permafrost ab einer Höhe von 2400 M.ü.M vor. Er hält Gestein zusammenhält und dessen Schmelzen zu einer Destabilisierung von Berghängen und damit zu Felsstürzen und Murgängen führen kann, was eine wachsende Gefahr durch den Klimawandel darstellt.

Die Forscher der TUM legen die Elektroden für die monatliche Messung im Kammstollen aus.

Die Forscher der TUM legen die Elektroden für die monatliche Messung im Kammstollen aus.

Das Schneeferner Haus (2656 m ü NHN) ist eine Umweltforschungsstation auf der 11 Forschungseinrichtungen permanente Studien betreiben. Der Eingang zum Kammstollen befindet sich in diesem Haus.

Das Schneeferner Haus (2656 m ü NHN) ist eine Umweltforschungsstation auf der 11 Forschungseinrichtungen permanente Studien betreiben. Der Eingang zum Kammstollen befindet sich in diesem Haus.

Eisschicht über den Wänden des Kammstollen kommen von Tauwasser. Denn der Permafrost schmilzt, und das seit Mitte der 1980er-Jahre. Schon in zehn bis 15 Jahren ist auf der Höhe des Kammstollen der Permafrost geschmolzen. In 40 bis 50 Jahren wird der Permafrost der Zugspitze komplett verschwunden sein.

Eisschicht über den Wänden des Kammstollen kommen von Tauwasser. Denn der Permafrost schmilzt, und das seit Mitte der 1980er-Jahre. Schon in zehn bis 15 Jahren ist auf der Höhe des Kammstollen der Permafrost geschmolzen. In 40 bis 50 Jahren wird der Permafrost der Zugspitze komplett verschwunden sein.

Messungen der Schermaschine untersuchen die Stabilität der Eisschicht zwischen gefrorenen Gesteinsproben. Dabei wird ermittelt, bei welcher Temperatur und Zugkraft die Eisschicht bricht. Die Untersuchung erfolgt bei verschiedenen Temperaturen, um die Haftungseigenschaften des Eises zu bewerten.

Messungen der Schermaschine untersuchen die Stabilität der Eisschicht zwischen gefrorenen Gesteinsproben. Dabei wird ermittelt, bei welcher Temperatur und Zugkraft die Eisschicht bricht. Die Untersuchung erfolgt bei verschiedenen Temperaturen, um die Haftungseigenschaften des Eises zu bewerten.

Sicher ist, der Bergsturz von Blatten hängt direkt mit dem menschengemachten Klimawandel zusammen. Forschende gehen davon aus, dass sich das Massiv bei Blatten seit der letzten Messung von minus 2,5 auf minus 1 Grad Celsius erwärmt hat. Die Schweizer Kantone ziehen Konsequenzen. Sie setzen Überwachungsverfahren, wie an der Zugspitze flächendeckend ein. So sollen gefährdete Regionen frühzeitig erkannt und Menschen rechtzeitig gewarnt werden.

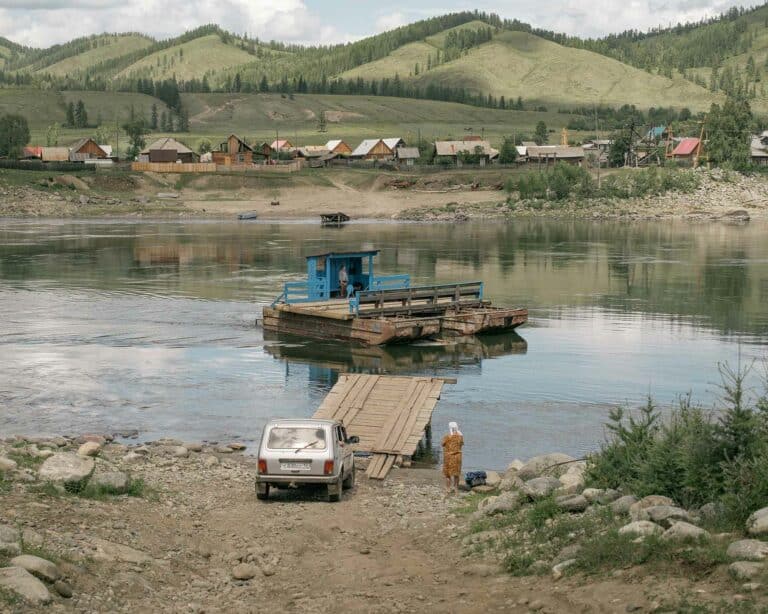

Genau das passiert in Kandersteg, einem Dorf im Nachbartal von Blatten. Hier im Schatten des Spitzen Steins ist die Gefahr nicht sichtbar. Doch wer den Berg länger beobachtet, wird feststellen: Auch das Massiv bei Kandersteg gerät langsam in Bewegung. Das menschliche Auge nimmt die Bewegung des Berges nicht wahr. Deshalb setzen Geolog*innen im Auftrag der Gemeinde auf Messinstrumente und Kameras. Aufgrund ihrer Messungen sind bereits Teile des Berghangs und des Tals aus Sicherheitsgründen gesperrt worden.

Die Einschränkungen für die Bevölkerung sind gering. Laut Anwohner Peter Eichholzer betreffen sie nur einige Wanderwege und einen Fitness-Parcours. Aus seiner Sicht ist das aber verkraftbar. «Nur wenn es regnet, werde man ein bisschen nervös.» Denn bei Unwettern steigt die Gefahr eines Bergsturzes deutlich. Ansonsten fühle er sich durch die transparenten Untersuchungen und die klaren Evakuierungspläne gut geschützt.

Ich habe keine Angst, aber ich habe Respekt vor dem Berg.

Heinz Stolle sieht das genauso. Der Rentner lebt mit seiner Frau Verena im Elternhaus, in dem er 1942 geboren wurde. Wegzuziehen kommt für ihn nicht infrage. Jedoch haben die Ereignisse in Blatten bei ihm Spuren hinterlassen. Trotzdem will sich das Ehepaar nicht unterkriegen lassen. Sie planen, wie die meisten Einwohner*innen von Kandersteg, zu bleiben bis zum letzten Tag. Denn feststeht: Eine Umkehr der klimatischen Ereignisse ist nicht mehr möglich. Und so wird sich früher oder später der bröckelnde Spitze Stein lösen, mit ungewissen Folgen für Kandersteg und seine Menschen.