Leben im Aussteiger-Modus

Frühstück am Holzofen, Wasser aus der Pflanzenkläranlage: In einer kleinen Kommune in Mecklenburg-Vorpommern setzen die Bewohner*innen auf Freiheit statt Komfort. Wie alltagstauglich ist dieses Leben?

Von Jux (Jule) Schlutter (Fotos) und Calvin Thomas (Text)

Morgens knackt der Ofen und draußen gackern Hühner. Auf 18 Hektar Land stehen ein altes Wohnhaus, eine Scheune, Streuobstwiesen, Gewächshäuser, Kleingewässer und ein Gemüsegarten. Seit über 30 Jahren probieren Menschen im Ortsteil Zarnekla bei Düvier, unweit von Loitz in Mecklenburg-Vorpommern, gemeinsam, nachhaltig und frei zu leben.

Die Kommune I.G.E.L. wurde 1991 am heutigen Standort auf einem ehemaligen Gutshof gegründet. Damals bestand sie aus elf Erwachsenen und sieben Kindern. Nur Roland, Mitbegründer der ersten Stunde, ist noch geblieben. Die anderen Mitglieder sind nach und nach weggezogen. Als sie das Grundstück gekauft haben, erinnert sich Roland, war «das Erste, was wir gemacht haben, die Wassertoiletten rauszureißen.»

Außenansicht der Scheune (links) und des Haupt-/Wohnhauses

Außenansicht der Scheune (links) und des Haupt-/Wohnhauses

Das Gewächshaus im Winter. Im Sommer werden hier die Lebensmittel für das kommende Jahr angebaut

Das Gewächshaus im Winter. Im Sommer werden hier die Lebensmittel für das kommende Jahr angebaut

Das Haupthaus stand bereits, wurde jedoch von Grund auf saniert. Die Bewohner*innen erledigten all das in Eigenregie. Der Dachstuhl wurde angehoben, die Wände mit Lehm verputzt. Sie bauten einen Sonnenraum in die Scheune, der als Plenarraum dient. Zwar gibt es dort eine Wasserzufuhr, doch keine Abwasserleitungen. Die Pflanzenkläranlage bereitet das Wasser wieder auf. Die Trockentrenn-Toiletten befinden sich außerhalb des Hauses. Die Menschen bereiten die Ausscheidungen zu natürlichem Dünger auf oder sammeln sie für politische Aktionen.

Alle Bewohner*innen leben vegan und ernähren sich größtenteils von selbst erzeugten Lebensmitteln. Alle zwei Wochen liefert ein LKW Bio-Waren, die nicht aus eigener Produktion stammen können. Insgesamt gilt das Prinzip: so viel wie möglich selbst herstellen – mit den Ressourcen, Kapazitäten und Kräften, die sie haben.

Wie sieht der Alltag in der Kommune aus?

Jonne (6) und Hugo (4) füttern die Hühner in ihrem Außenbereich

Jonne (6) und Hugo (4) füttern die Hühner in ihrem Außenbereich

Einer der Bauwägen auf dem eigenen Wagenplatz.

Einer der Bauwägen auf dem eigenen Wagenplatz.

Der Tag beginnt mit dem Anheizen der Öfen. Jeder Raum hat entweder einen eigenen oder ist mit einem verbunden, sodass überall Wärme entsteht. In der Küche wird die Küchenhexe entfacht und erstes Wasser erhitzt. Wenn am Vortag nicht genug Holz gehackt wurde, passiert das noch vor dem Anheizen. Anschließend holen die Bewohner*innen die Hühner aus dem Stall. Danach gibt es Frühstück, meist gemeinsam in der Küche des Haupthauses. Im Anschluss übernimmt jede*r eigene Aufgaben. Dazu gehören die Pflege der Gebäude und Außenflächen oder die Betreuung der Kinder.

Gegen 13 Uhr gibt es Mittagessen. Oft besteht es aus selbstgebackenem Sauerteigbrot mit verschiedenen Aufstrichen. Danach folgt ein kleines tägliches Plenum, in dem Aufgaben verteilt werden. Bis zum Abendessen arbeiten die Bewohner*innen an diesen Tätigkeiten.

Doch wer lebt eigentlich heute in der weitläufigen Kommune?

Jonne (6) hat das Huhn, welches ausgebüxt ist, im Wald wiedergefunden

Jonne (6) hat das Huhn, welches ausgebüxt ist, im Wald wiedergefunden

Gemeinsames Mittagessen in der Gemeinsachftsküche (v.r.n.l. Hugo, Roland, Jonne, Flora)

Gemeinsames Mittagessen in der Gemeinsachftsküche (v.r.n.l. Hugo, Roland, Jonne, Flora)

Nach dem Aufstehen morgens umarmen sich alle Bewohner*innen der Kommune herzlich

Nach dem Aufstehen morgens umarmen sich alle Bewohner*innen der Kommune herzlich

Anne fängt nachts die gestohlenen Hühner ein, um sie einem Freund von einer anderen Kommune mitzugeben

Anne fängt nachts die gestohlenen Hühner ein, um sie einem Freund von einer anderen Kommune mitzugeben

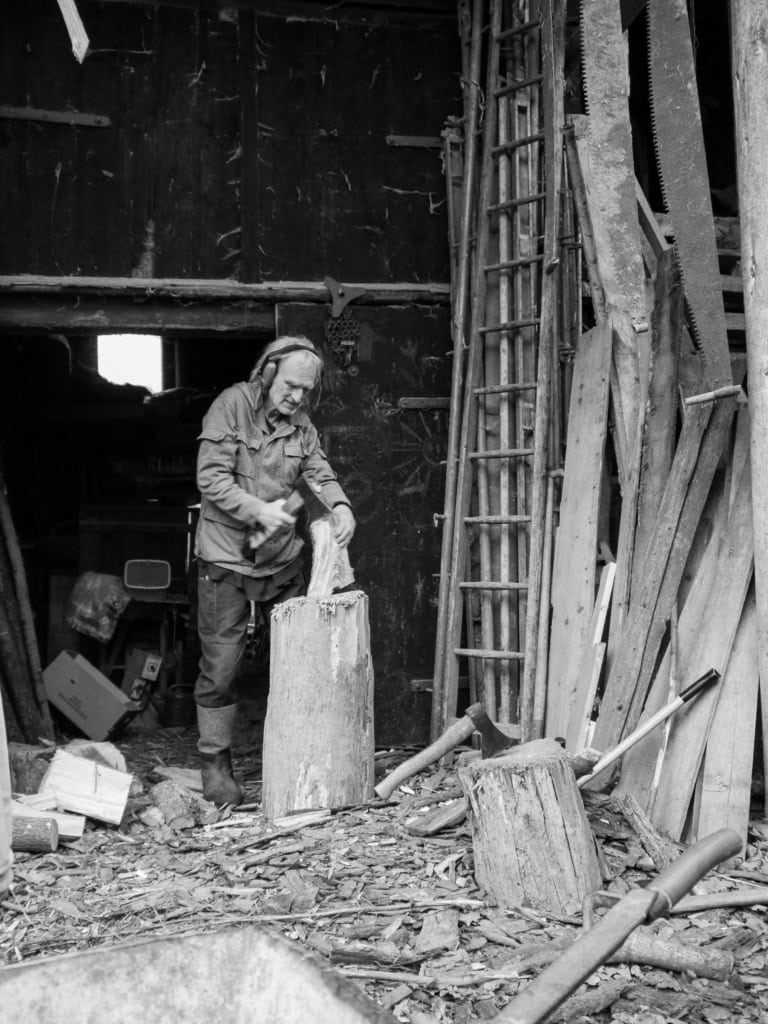

Roland beim morgendlichen Holzhacken vor der Scheune

Roland beim morgendlichen Holzhacken vor der Scheune

150 Liter Apfelsaft werden im Schlafzimmer gelagert

150 Liter Apfelsaft werden im Schlafzimmer gelagert

Roland (64)

Roland, Mitbegründer der Kommune, hat vier Kinder im Alter von sechs bis 38 Jahren aus zwei Ehen und einer aktuellen Liebesbeziehung. Geboren in der DDR, hält er bis heute an der damaligen politischen Auffassung fest. In Berlin studierte er Hochbau und lebte mit seiner Familie in Pankow. Dort lernte er einige der Menschen kennen, mit denen er später die Kommune gründete. Sein persönlicher Antrieb: freier leben und lieben, Kindern ein Aufwachsen außerhalb der Großstadt ermöglichen und die Idee von Selbstversorgung und Nachhaltigkeit umsetzen. Roland erhält Wohngeld, um seinen Lebensunterhalt zu decken. Wenn das Geld nicht reicht, arbeitet er zeitweise als Lehmbauer.

Anne (Anfang 50)

Anne, die gelernte Apothekerin, lebt seit neun Jahren in der Kommune. Sie hat drei Kinder im Alter zwischen sechs und 21 Jahren. Die beiden älteren stammen aus ihrer aktuellen, jedoch getrennten Ehe mit einem Bundeswehrsoldaten. Anne zog in die Kommune, weil sie das Schulsystem kritisch sieht. Sie wollte ihre Kinder nicht in ein «so enges Schulsystem» schicken.

Flora (35)

Flora studierte zunächst Linguistik, später Medienwissenschaften. Danach arbeitete sie bei Bündnis 90/Die Grünen. Vor sechs Jahren entschied sie, nicht mehr fest angestellt zu arbeiten. Seitdem lebt sie auf verschiedenen Hofprojekten und in Kommunen. Zur Finanzierung ihrer Lebenshaltungskosten bezieht sie Bürgergeld.

Ben (16)

Ben ist ebenfalls Freilerner. Unter der Woche ist er meist in Greifswald bei seinen Freund*innen.

Jonne (6)

Jonne wurde im Haus der Kommune geboren. Er ist Freilerner und besucht derzeit keine Schule. Da er nicht eingeschult ist, vermisst er den Kontakt zu Gleichaltrigen.

Gemeinsame Spielerunden gehören zum Alltag in der Kommune

Gemeinsame Spielerunden gehören zum Alltag in der Kommune

Morgens wird von Flora als erstes der Ofen angeheizt

Morgens wird von Flora als erstes der Ofen angeheizt

Die Sturmhaube von Flora liegt noch, von einer Aktion aus den letzten Tagen, auf der Kommode neben der Tür

Die Sturmhaube von Flora liegt noch, von einer Aktion aus den letzten Tagen, auf der Kommode neben der Tür

Die Wohnung von Flora. Oben befindet sich das Schlafzimmer und unten die Küche. Beide Räume sind durch eine Falltür getrennt

Die Wohnung von Flora. Oben befindet sich das Schlafzimmer und unten die Küche. Beide Räume sind durch eine Falltür getrennt

Die Kommune finanziert sich durch die Vermietung von Bauwägen und Zimmern im Haupthaus über AirBnB. Zusätzlich vermieten sie ein Ferienhaus außerhalb des Geländes. Darüber hinaus beziehen die Bewohner*innen staatliche Leistungen.

Der gemeinnützige Verein I.G.E.L. e.V. widmet sich den Themen Umweltbildung, Natur- und Umweltschutz sowie ökologischem Bauen. Der Verein bietet Freiwilligendienste und FÖJ-Plätze an. Im Gegenzug erhalten die Freiwilligen Unterkunft und Versorgung in der Kommune. Dank der Unterstützung durch das Land Mecklenburg-Vorpommern verfügt der Verein über finanzielle Freiheit.

Die Kommune hat viele Mitglieder kommen und gehen sehen. Geblieben sind wenige – und die Idee, anders zu leben. Ob das noch weitere 30 Jahre so bleibt, wird die Zukunft zeigen.