Spurenbilder. Tatortmedien und der dokumentarische Blick

Karen Fromm (Text),

Karen Fromm (Text),  Malte Uchtmann und

Malte Uchtmann und  Jan A. Staiger (Fotos)

Jan A. Staiger (Fotos)

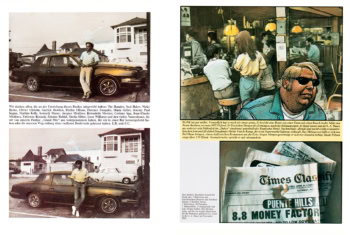

Aus der Arbeit »Das perfekte Verbrechen: Zur Ermordung der Realität« (18.03.2022), Malte Uchtmann & Jan A. Staiger

Aus der Arbeit »Das perfekte Verbrechen: Zur Ermordung der Realität« (18.03.2022), Malte Uchtmann & Jan A. Staiger

Der Glaube an das dokumentarische Potenzial fotografischer Bilder bestimmt ihre Geschichte und die sie begleitenden Diskurse von Beginn an. Noch heute wird das Medium in einer Vielzahl seiner Gebrauchsweisen bevorzugt mit Vorstellungen von Authentizität und Evidenz in Verbindung gebracht. Doch Versprechen von Wirklichkeit oder Wahrheit konnten Fotografien allein noch nie einlösen. Oder wie David Levi Strauss es formuliert hat:

[T]he truth is that every photograph or digital image is manipulated, aesthetically and politically, when it is made and when it is distributed.1

Aus dem Buch »Das perfekte Verbrechen: Zur Ermordung der Realität» (2024), Malte Uchtmann & Jan A. Staiger/KultBooks

Aus dem Buch »Das perfekte Verbrechen: Zur Ermordung der Realität» (2024), Malte Uchtmann & Jan A. Staiger/KultBooks

Aus dem Buch »Das perfekte Verbrechen: Zur Ermordung der Realität» (2024), Malte Uchtmann & Jan A. Staiger/KultBooks

Aus dem Buch »Das perfekte Verbrechen: Zur Ermordung der Realität» (2024), Malte Uchtmann & Jan A. Staiger/KultBooks

Auch Fotografien, die als authentisch oder dokumentarisch wahrgenommen werden, sind in Bildpolitiken und Funktionsweisen von Macht eingebunden, die an der Eingrenzung des Feldes der Sichtbarkeit arbeiten. Insofern sind Fotografien Teil diskursiver und ideologischer Formationen und damit Schauplatz von Macht.

Gerade die frühen Gebrauchsweisen der Fotografie im 19. Jahrhundert zeugen von einer Ambivalenz zwischen scheinbarer Neutralität und dem Verwobensein in Aspekte von Macht, die fotografische Praktiken mit Rekurs auf ein durch die mechanisierte visuelle Repräsentation des Mediums Fotografie verbürgtes optisches Wahrheitsmodell zum Zweck sozialer Kontrolle einsetzen. So offenbart sich im 19. Jahrhundert eine disziplinäre und repressive Seite der Fotografie insbesondere in zahlreichen fotografischen Arbeiten, die zu explizit demonstrativen Zwecken produziert wurden. Allen voran ist hier das neu entstehende Feld der Kriminalistik zu nennen, in dem das Medium der Fotografie von Beginn an seine Bedeutung als Zeuge unter Beweis zu stellen hatte. Das fotografische Bild wurde als juristisches Beweismittel eingesetzt und galt zunächst als „unanfechtbares, automatisch hergestelltes Dokument, […] das die Tatsachen genau wiedergibt“.2 Neben „dem schriftlichen Bericht, der Zeichnung, dem Abmessen und dem Abformen der Befunde wurde die Fotografie in der Kriminalistik als das Medium genutzt, das nicht nur den ‚Verbrecher*innenkörper‘ taxonomisch zu erfassen, sondern auch den Tatort quasi im ‚Rohzustand‘“3 zu dokumentieren hatte. Um die Sicherung und Archivierung der Spuren zu erreichen, sollte der Tatort mit einem Neutralität und Objektivität versprechenden Blick im Bild festgehalten werden. Als eine „spurenträchtige Zone, eine Karte, die es zu entziffern gilt“4, sind Tatortfotografien jedoch, früher wie heute, immer in narrative Prozesse eingebunden, über die sie eine Bezugnahme auf vergangene Ereignisse möglich machen. Doch diese Beziehung ist, genauso wie die fotografische Zeugenschaft selbst, fragil und anfechtbar. Denn im Prozess der Lesbarmachung der Spuren ermöglicht die Semantik des fotografischen Bildes den Lesenden nur die Konstruktion eines imaginären Bildes, das von einem Ereignis zeugt, das jenseits der Grenzen des Sichtbaren liegt.

Die im 19. Jahrhundert entstehenden wissenschaftlichen und scheinbar neutralen Bilder, die neben kriminalistischen Gebrauchsweisen ebenfalls zur Unterstützung von Studien im Bereich der Anthropologie sowie der medizinischen Forschung aufgenommen wurden, waren entscheidend für die Legitimierung technologiebasierter Formen der sozialen Kontrolle und Disziplinierung. So bildeten sich im Rahmen zahlreicher Studien umfassende Bildsammlungen, in denen nicht nur Bilder des Fremden und des Kranken, sondern auch des sozial Anderen festgehalten und klassifiziert wurden. Wie ich im Anschluss an Allan Sekula zeigen werde, spielt gerade die Koppelung fotografischer und archivischer Praktiken eine zentrale Rolle für die „positivistischen Definitions- und Regulierungsversuche sozialer Abweichungen“5 und die Herausbildung eines Wahrheitsapparats, der sich auf Differenz und Andersheit gründet.

Im Rahmen von Kriminalistik und Kriminologie kam der Fotografie, insbesondere der Porträtfotografie, eine besondere Bedeutung bei der Entwicklung von Methoden der fotografischen Identifizierung zu, die eine Definition des ‚Verbrecher*innenkörpers‘ und seiner Kontrolle ermöglichen sollten. Als wegweisend wurden in diesem Zusammenhang die Studien von Alphonse Bertillon in Frankreich und Francis Galton in England rezipiert. Wie ich im Folgenden ausführen werde, finden sich bereits in dieser frühen Verbindung von Fotografie und Kriminalistik Muster, die sich bis in aktuelle Praktiken der Polizeiarbeit fortsetzen.

Ende der 1870er-Jahre entwickelte Alphonse Bertillon in Paris eine anthropometrische Methode, für die er Verbrecher*innenfotografien mit der umfangreichen Erfassung und Dokumentation genauer Körpermessungen koppelte und archivierte.6 Neben den von Bertillon geforderten Messungen verschiedener Körperteile und -abstände etablierte sich eine noch für heutige Verbrecher*innenporträts genutzte standardisierte Bildsprache. Seine Entwicklungen zielten auf ein „vereinheitlichtes Repräsentations- und Interpretationssystem“7, das die eindeutige Identifizierung von Verbrecher*innen anhand ihres Körperbilds ermöglichen sollte. Bertillon setzte für den Prozess der Identifikation auf die optische Beweiskraft der Fotografie. „Er erachtete das Foto eindeutig als das endgültige, unwiderlegbare Zeichen im Prozeß der Identifikation.“8 Gleichwohl machen die umfangreiche von Bertillon vorgenommene Systematisierung und Einbettung der Fotografie in Text deutlich, dass die visuelle Technik für ihn offenkundig einer Ergänzung durch ein sprachliches Register bedurfte, um wissenschaftliche Beweiskraft zu erlangen. In der Verbindung aus Fotografie, Text und Systematik kreierte Bertillon ein erkennungsdienstliches System, das im gleichen Maße auf die Beweiskraft der Fotografie wie auf das System des Archivs baute.9

Während Bertillons Methode auf die Identifizierung einzelner Personen zielte, ging es Francis Galton, ausgehend von der Idee einer biologischen Bedingtheit krimineller Verhaltensmuster, um eine Methodik der Typisierung, mit der er fotografische Porträts von Verbrecher*innen nach ihren jeweiligen Verbrechen zu klassifizieren suchte. Angetrieben von der Idee, Muster eines verallgemeinerten Körperbilds zu erstellen, nutzte er Kompositporträts, für die er die Gesetzmäßigkeit von Verbrecher*innentypen durch das Übereinanderlegen mehrerer Porträts herauszudestillieren suchte. Auch Galtons Kompositbilder zeugen von dem Versuch, die fotografische und archivalische Technik zum Zweck der Steigerung der Beweiskraft zusammenzuführen. Während „Bertillon versuchte, das Foto in das Archiv einzubinden“, suchte Galton „das Archiv in das Foto einzubinden“.10 Doch nicht nur ihr Umgang mit der Systematik des Archivs, auch das Vertrauen auf den Wahrheitsapparat der Fotografie war bei Bertillon und Galton signifikant unterschiedlich. Während Bertillon auf die Abbildungsqualität der Fotografie und damit, ohne dass er es so formuliert hätte, auf die Indexikalität der Fotografie vertraute, rekurrierte Galton mit der Montagetechnik des Kompositbilds auf eine Zeugenschaft, die über die Vorstellung der Fotografie als Spur eines kontingenten Moments hinausging und als Zeichen für eine abstrakte Idee fungieren konnte.

Wie an Bertillons und Galtons Studien deutlich wird, gründet sich ihr positivistisches Wissenschaftsmodell, so intensiv sie fotografische Techniken genutzt und fruchtbar gemacht haben, nicht allein auf die Beweiskraft des optischen Modells der Kamera, das sie durch die Integration in ein textliches und datenbasiertes Verweissystem zu stützen suchten. Hiermit verweisen sie interessanterweise in die unmittelbare Gegenwart der Debatten über die Wirklichkeit und Wahrheit fotografischer Bilder, die aktuell mehr denn je ins Wanken zu geraten scheinen und anhand derer die Ambivalenz der Zeugenschaft visueller Medien offenbar wird. Gerade im Zuge neuer Entwicklungen, wie der Entstehung ubiquitärer digitaler Bildinfrastrukturen und der aktuell wachsenden Nutzung durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützter Werkzeuge, werden die Vorstellungen von Repräsentation, Dokumentation und fotografischer Zeugenschaft massiv infrage gestellt.

Aus dem Buch »Das perfekte Verbrechen: Zur Ermordung der Realität» (2024), Malte Uchtmann & Jan A. Staiger/KultBooks

Aus dem Buch »Das perfekte Verbrechen: Zur Ermordung der Realität» (2024), Malte Uchtmann & Jan A. Staiger/KultBooks

Aus dem Buch »Das perfekte Verbrechen: Zur Ermordung der Realität» (2024), Malte Uchtmann & Jan A. Staiger/KultBooks

Aus dem Buch »Das perfekte Verbrechen: Zur Ermordung der Realität» (2024), Malte Uchtmann & Jan A. Staiger/KultBooks

Blickt man vor diesem Hintergrund auf aktuelle Techniken der Forensik, wird deutlich, dass mit der Verfeinerung der technischen Möglichkeiten und Mittel immer komplexere Beweissicherungsverfahren möglich sind, die das „Telos lückenloser, maximal informationsgesättigter, ‚beweissicherer‘ Rekonstruktion“11 stützen. So bietet die Technik des LIDAR (Light Detection and Ranging)12, ausgehend von den frühen Formen der Fotogrammetrie im 19. Jahrhundert, eine mittlerweile über Smartphones zugängliche Technik zur Anfertigung von 3-D-Scans, mit denen die Realitätseffekte der Fotografie in den dreidimensionalen Raum transponiert werden. Auch Machine Learning und KI-basierte Verfahren finden breite Anwendungsmöglichkeiten in der Polizeiarbeit und machen sich digitale Bildinfrastrukturen und Formen der Einschreibung von Daten in Bildformate zunutze. Allen voran ist hier der Einsatz von KI zur Identifikation von Personen zu nennen, mit dem beispielsweise aus Schädeln Opfer am Bildschirm rekonstruiert oder mögliche Alterungs- und Veränderungsprozesse von Täter*innen oder Vermissten visualisiert werden. Die in der aktuellen Kriminalistik verwendeten KI-generierten Bilder dienen dazu, eine Reihe automatisierter Operationen zum Zweck der Identifizierung, Klassifizierung und Kontrolle durchzuführen. Im Rahmen von ‚Predictive Policing‘13 werden Algorithmen für personenbezogene Vorhersagen und eine Sekuritisierung des Raums eingesetzt. Mit dem Ziel der Prävention richten sich aktuelle Formen der Polizeiarbeit dabei weniger auf die Kriminalitätsbekämpfung im Sinne einer Aufdeckung als auf eine algorithmengestützte Antizipation möglicher Delikte. Über die „retrospektive Analyse heterogener Datenbestände zur prospektiven Bestimmung möglicher Ereignisse“14 werden dabei Hypothesen für antizipierendes Handeln entwickelt oder, wie Kretschmann und Legnaro es formulieren, „Fiktionen in der Bedeutung einer vorgestellten Wirklichkeit, die polizeiliches Handeln anleiten“15.

Ein auf Machine Learning basierendes System der Mustererkennung, das sich auf retrospektive Datenanalysen stützt, erweist sich jedoch als nicht unproblematisch. So laufen insbesondere Techniken, die Bilder für das Training von KI-Systemen nutzen, um diese zu schulen, wie sie die Welt ‚sehen‘ und kategorisieren können, permanent Gefahr, Formen von Stereotypisierung, Rassismus, Segregation fortzuschreiben und einen ‚algorithmic bias‘ zu etablieren. Über die Stereotypisierung von ,Verdächtigkeit‘ offenbaren sich daher auch neue kriminalistische Methoden als Schauplatz von Macht. Sie schreiben eine Problematik fort, die bereits die frühen Disziplinierungsversuche des 19. Jahrhunderts kennzeichnet.16

Während sich ‚Predictive Policing‘ auf mögliche Schauplätze zukünftiger Verbrechen fokussiert, haben sich die kriminalistischen Methoden der Rekonstruktion bestehender Tatorte ebenfalls verändert. So ermöglichen neue Formen forensischer Bildgebung medientechnisch eine perfektere Simulation von Tatortumgebungen. Doch der für diese Untersuchungsmethoden konstruierte mediale Raum, „dessen digitaltechnisch konstituierte, immer wieder neu regenerierbare computergrafische Modelleigenschaften mit tatortforensisch abgesichertem Referenzanspruch operieren“17, ist „ein flexibler Möglichkeitsraum voller Spuren und Geschichten“18. Hier entfalten die Tatortmedien kein rein deskriptiv dokumentierendes, sondern ebenso ein „exploratives Potenzial“19, das mit Wirklichkeitsmodellen operiert. Trotz der technisch gesteigerten Möglichkeiten der Simulation setzt die professionelle Forensik eine Differenz zwischen Präsenz und Repräsentation voraus. Insofern geht es nicht allein darum, dass Tatortmedien Spuren sichtbar machen, sondern diese über Methoden der Sicht- und Lesbarmachung in aktive Prozesse der Bedeutungskonstruktion einbinden. Bedeutung wird damit nicht als den Spuren von vornherein inhärent begriffen, sondern über diskursive und institutionelle Praktiken und Konventionen im Feld der Forensik konstruiert.

Aus der Arbeit »Das perfekte Verbrechen: Zur Ermordung der Realität« (GER | 2022), Malte Uchtmann & Jan A. Staiger

Aus der Arbeit »Das perfekte Verbrechen: Zur Ermordung der Realität« (GER | 2022), Malte Uchtmann & Jan A. Staiger

Aus der Arbeit »Das perfekte Verbrechen: Zur Ermordung der Realität« (GER | 2021), Malte Uchtmann & Jan A. Staiger

Aus der Arbeit »Das perfekte Verbrechen: Zur Ermordung der Realität« (GER | 2021), Malte Uchtmann & Jan A. Staiger

Aus der Arbeit »Das perfekte Verbrechen: Zur Ermordung der Realität« (GER | 2022), Malte Uchtmann & Jan A. Staiger

Aus der Arbeit »Das perfekte Verbrechen: Zur Ermordung der Realität« (GER | 2022), Malte Uchtmann & Jan A. Staiger

Tatsächlich können auch die mit komplexem technologischem Aufwand im virtuellen Raum neuester forensischer Untersuchungsmethoden gesicherten Spuren, trotz des gesteigerten Immersionseffekts der aufzeichnenden Tatortmedien, allein keine unmittelbare Evidenz vermitteln. Sibylle Krämer betont, dass Spuren gerade „nicht vorgefunden, sondern durch Interpretation hervorgebracht“20 werden, und arbeitet so den Zusammenhang von Interpretativität, Narrativität und Polysemie heraus, der den Prozess des Spurenlesens kennzeichnet. „Es ist der Spurenleser, also der Rezipient, der die Spur zum Zeichen macht, indem er sie interpretiert.“21 Denn wie Emmanuel Lévinas zeigt, ist „[d]ie Spur nicht ein Zeichen wie jedes andere. Aber sie hat auch die Funktion des Zeichens. Sie kann als Zeichen gelten.“22 Die Spur ist nicht von vornherein Zeichen, sondern wird dies erst im Prozess ihrer Rezeption, die sie lesbar zu machen versucht. Wie Lévinas weiter ausführt, geht die Spur nie komplett in ihrer Rolle der Repräsentation auf, da sie von etwas zeugt, das sich letztlich jeder Repräsentation entzieht.23

Die Charakteristik der Spur ist folgenreich für die epistemischen Systeme der Forensik, die bei der Generierung von Wissen und Erkenntnis in besonderer Weise von der Sicherung und Lesbarmachung von Spuren abhängen.

[F]orensic science fundamentally relies on the extraction of information from physical traces that are remnants of past action.24

Dabei operiert Forensik im „Modus der Nachträglichkeit“25, sie bezieht sich auf etwas, das unwiederbringlich vergangen ist. „Die Anwesenheit der Spur zeugt von der Abwesenheit dessen, was sie hervorgerufen hat. In der Sichtbarkeit der Spur bleibt dasjenige, was sie erzeugte, gerade entzogen und unsichtbar […].“26 Obwohl im interpretativen Prozess der Spurenlese eine Annäherung an das Gewesene unternommen wird, ist „die ‚Realie‘ genannte Tatortspur […] aus Sicht der Ermittler:innen nicht die Sache selbst, sondern ein Rückstand mit vermitteltem Verweispotenzial“27. Hier ist das Spurenlesen dem Bezeugen verwandt, „denn das Bezeugen eines Tatbestands impliziert stets eine Narration, und damit eine Überformung“28. Auch Zeugenschaft ist, als eine Erzählung aus der Perspektive der ersten Person, die sich auf etwas nicht mehr Gegenwärtiges richtet, interpretativ und nicht vollständig überprüfbar. In Folge ist das Verhältnis der Zeugenschaft zur Wahrheit auf Verlust angelegt.29 Auf der Suche nach einem Dagewesenen erzeugen Zeugnis und Spur als Mittler zwischen Vergangenheit und Gegenwart gleichermaßen Anwesenheit wie Abwesenheit. Weder über Zeugnis noch Spur kann unmittelbar Evidenz gewonnen werden. Beide werden letztendlich erst im Prozess ihrer Einbindung in Formen der Narration kulturell ‚wirklich‘. Bezogen auf ihr Wirklichkeitsversprechen bleiben sie daher ambivalent und implizieren immer die Möglichkeit des Falschzeugnisses, der Lüge, des Irrtums. Daher funktionieren sie nicht im Sinne einer klaren Binarität von wahr und falsch, fiktiv und nicht fiktiv, sondern verorten sich in einem Raum des Möglichen; die Kriminalistik spricht vom „vermittelten Verweispotenzial“30. Bezogen auf die Rolle der Tatortmedien, egal welcher Medialität sich diese bedienen, resultiert dies in einer fortwährenden Differenz zwischen Darstellbarkeit und Präsenz des Dargestellten.

Die Ambivalenz von Zeugnis und Spur als scheinbar exklusive Form des Zugangs zum Realen und gleichzeitig diskursives Konstrukt eröffnet eine Analogie zu Debatten über das dokumentarische Versprechen der Fotografie, mit denen über die Lesart der Fotografie als Spur und die Indexikalität fotografischer Zeichen hinaus auf die Fotografie als Effekt sozialer und kultureller Praktiken und Zuschreibungen hingewiesen wurde.31 So hat Philippe Dubois in seiner Bild-Akt-Theorie mit Bezug auf Roland Barthes ausgeführt:

Das Index-Foto bestätigt in unseren Augen die Existenz dessen, was es repräsentiert (das So-ist-es-gewesen von Barthes), aber es sagt uns nichts über den Sinn dieser Repräsentation; es sagt uns nicht, das bedeutet dies. Der Referent wird im Foto als eine empirische oder, wenn man so sagen kann, unbeschriebene Realität gesetzt.32

Dubois geht auf den besonderen Bezug der Fotografie zum Realen ein, er identifiziert sie als Index und hebt ihren spezifischen Status als Spur hervor, bannt aber gleichzeitig deren Absolutsetzung, indem er die Einbettung des Prinzips der Spur in Codierungsprozesse betont. Das Prinzip der Spur, so wesentlich es für die Fotografie sein mag, sei „nur ein Moment im gesamten fotografischen Ablauf“33. Nur zwischen zwei Serien von Codes, allein im Augenblick der Belichtung selbst könne die Fotografie als „reine Spur eines Aktes (als Botschaft ohne Code) angesehen werden“34.

Wenn nun aber jede Deutung, jede Lesart von Fotografien unweigerlich auf Codierungen beruht, können die im Prozess ihrer Rezeption zu Zeichen werdenden fotografischen Spuren nie vollständig in ihrer Repräsentation aufgehen, sie zeugen von etwas, das gleichermaßen anwesend wie abwesend bleibt. Insofern kann die Sichtbarkeit von Ereignissen, die Lesbarkeit von Welt im Medium Fotografie nie vollständig gelingen. Es kommt zum Bruch zwischen Präsenz und Repräsentation.

Für einen dokumentarischen Blick bedeutet dies, dass er sich weniger auf die Idee einer Unmittelbarkeit der Wirklichkeitsabbildung als auf das Bild als Wirklichkeit richten kann, in das Momente des Inszenatorischen und Politischen immer schon eingeschrieben sind. Denn Bilder spiegeln die Wirklichkeit nicht einfach wider, sie erzeugen Realitäten. Diese (Bild-)Realitäten formen unsere Wahrnehmung und beeinflussen zukünftige Handlungen. Sie prägen unseren Umgang mit einer Welt, in der wir, wie in einer Art Spiegelkabinett, agieren, in der Bilder unser Verhältnis zur Wirklichkeit bestimmen – Bilder, auf deren Grundlage wir handeln und die weitere Bilder hervorbringen. Insofern gilt es, weniger zu fragen, inwiefern Bilder die Wirklichkeit abbilden, als in welche Bildpolitiken sie eingebunden sind, welche Wirksamkeiten sie entfalten. Wir agieren in einer Welt, „die immer schon zum Zeichen geronnen ist“35. Es gibt kein Außerhalb der Vermittlungsmodi der Repräsentation, die Sehnsucht nach einer Welt jenseits der Zeichen läuft ins Leere. Was bleibt, sind Erzählungen von Welt, die vom fortwährenden Begehren nach dem Realen zeugen, das Reale selbst bleibt uneinholbar.

Dieser Text wurde unter dem Titel ‚Image Traces: Forensic Media and the Documentary Gaze / Spurenbilder: Tatortmedien und der dokumentarische Blick‘ erstmalig in dem Fotobuch ‚The Perfect Crime: Concerning the Murder of Reality‘ von Jan A. Staiger und Malte Uchtmann veröffentlicht. Das Buch ist im April 2024 bei Kult Books erschienen: https://kultbooks.com/books/the-perfect-crime.

Buchcover »Das perfekte Verbrechen: Zur Ermordung der Realität» (2024), Malte Uchtmann & Jan A. Staiger/KultBooks

Buchcover »Das perfekte Verbrechen: Zur Ermordung der Realität» (2024), Malte Uchtmann & Jan A. Staiger/KultBooks