Wie ein Dealer mit Cannabis Karriere machte

Er radelte durch die Vorstadt, trug Taschen voller Gras – und alles lief nach Plan. Ein ehemaliger Dealer erklärt, warum das Cannabisgeschäft für ihn mehr Sinn bot als jeder Job im Schichtsystem. Von Riccardo Prevete

Wie ein Dealer mit Cannabis Karriere machte

Er radelte durch die Vorstadt, trug Taschen voller Gras – und alles lief nach Plan. Ein ehemaliger Dealer erklärt, warum das Cannabisgeschäft für ihn mehr Sinn bot als jeder Job im Schichtsystem. Von Riccardo Prevete

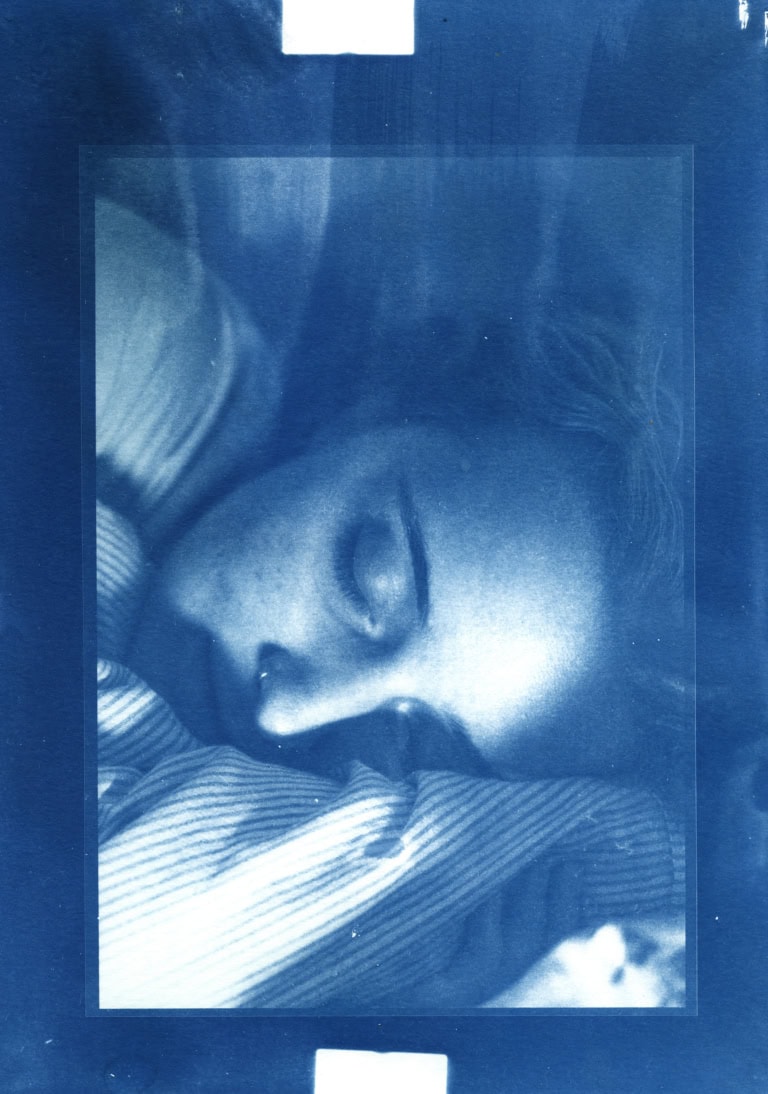

Foto: Jan Stempel

Mit ruhiger, sonorer Stimme meldet sich J. zur verabredeten Zeit am Telefon. «Was gängt, alles fresh?» Seine unaufgeregte Art hat mich schon immer beeindruckt. Wir sprechen über alte Bekannte, das Leben in der Heimat, seine Familie. Ein kurzes Update, dann sind wir im Thema: seine Erfahrungen im Cannabishandel – vor der Legalisierung. Zehn Jahre war er im Geschäft, mit kürzeren Pausen dazwischen. Wir kennen uns aus unserer gemeinsamen Heimat Mannheim. Stadt der Arbeiter, von Mercedes-Benz, Roche, BASF – um nur einige der Großen zu nennen. Über eine Mitarbeiterin von J. lernen wir uns schließlich kennen. Zwei Jahre wohne ich mit ihr zusammen in einer WG. Er bezahlt sie für Kurierfahrten, abgerechnet wird pro Kilo.

Mit dem Fahrrad dreht er seine Runden, trifft Kund*innen an unverfänglichen Orten der Vorstadtidylle. Niemand, der hier an einem sonnigen Sonntag zwischen lachenden Familien und spießigen Reihenhäusern spazieren geht, käme auf die Idee, dass fast ein Jahrzehnt lang genau hier der Schwarzmarkt für Cannabis florierte. Morgens verlässt er das Haus mit Taschen voller Bags, abends kehrt er zurück mit Taschen voller Cash. Einfach, unkompliziert, unauffällig – so funktioniert sein System.

Er konsumiert zum ersten Mal – und steigt kurz darauf in den Handel ein. Ein Freund vermittelt ihm seine erste Quelle. Eine Käufergemeinschaft, wie man in der Wirtschaft sagen würde. Wer gemeinsam einkauft, spart: 100 Gramm für fünf Euro das Gramm. Kein schlechter Kurs für den ersten semi-professionellen Einkauf. Viele, die verkaufen, wollen zunächst nur ihren Konsum finanzieren. Bei J. spielt früh der finanzielle Anreiz die größere Rolle. Einkauf für fünf, Verkauf für zehn – eine Gewinnmarge von 100 Prozent. Dafür braucht es kein BWL-Studium. Und das Geschäft ist skalierbar. Den Stadtteil seiner süddeutschen Heimatstadt nennt er eine Kifferhochburg. Das Produkt verkauft sich fast von allein.

100 Gramm für fünf Euro das Gramm. Kein schlechter Kurs für den ersten semi-professionellen Einkauf.

Der Reiz liegt auch woanders: gesehen werden, relevant sein. Dazu kommt die Erfahrung auf dem regulären Arbeitsmarkt. In den Ferien schuftet er bei einem großen deutschen Schmierstoffhersteller. Schichtbetrieb, Hamsterrad, Knechterei. Stupide, sinnbefreite Tätigkeiten in einer lebensfeindlichen Umgebung. Der ausbeuterische Charakter, den Marx beschrieben hat, stößt auch ihn ab. Zwar hat sich seit «Das Kapital» vieles verändert, doch dieses Leben kann und will er sich nicht vorstellen. Wer hätte schon Lust, Fässer zu wuchten, wenn man mit zwei Fahrradrunden das halbe Monatsgehalt einfahren kann?

Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Ordnung – die alten deutschen Tugenden zählen auch im Schwarzmarkt. J. gilt als zuverlässig, professionell, sympathisch, vertrauenswürdig. Eigenschaften, die sich in diesem Milieu auszahlen. Mit seiner zweiten Quelle arbeitet er jahrelang zusammen. Das erste größere Geschäft führt ihn auf eine Geschäftsreise. Ein Freitag, ein Mietwagen, ein teurer Mercedes – und zwei adrette junge Deutsche am Steuer. Die Polizei bleibt auf Abstand.

Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Ordnung – die alten deutschen Tugenden zählen auch im Schwarzmarkt.

Wie im regulären Handel werden neue Produktionsanlagen besichtigt, Kontakte geknüpft, Beziehungen gepflegt. Empfang mit Handschlag, Führung durch die Betriebsstätte, Verhandlung im eigens eingerichteten Büro. Start-up-Stimmung: organisierter Schreibtisch, weitläufige Loftwohnung, Playstation und Zocker-Area. Das alles, bevor Berliner Hipster auf die Idee mit Bällebädern kamen. Die Stimmung ist entspannt, fast familiär. Das Geschäft läuft stabil, die Marge stimmt, die Nachfrage ist da. Beste Bedingungen. Drei Kilo wechseln diskret den Besitzer. Im Regal hinter dem Schreibtisch liegen nach J.s Schätzung 20 bis 30. Nach dem Tasting und einem ausführlichen Besuch in der Zocker-Area treten J. und sein Kollege die Heimreise an. Die Kundschaft wartet.

Warum er ausgestiegen ist? «Der Zusammenzug mit der Freundin», sagt J. Die neue Nachbarschaft sei zu ruhig, zu neugierig – zu viele Augen mit zu viel Freizeit. Das ständige Kommen und Gehen bliebe nicht unbemerkt. Ob er heute etwas anders machen würde? Kurzes Zögern, dann: «Mehr sparen und die Sache größer aufziehen.»