Arolsen Archives: Wenn Erinnern zur Arbeit wird

Ein kleiner Ort in Hessen verwaltet eine der größten Sammlungen zur NS-Verfolgung. Dass der Zugang nicht öffentlich ist, hat einen konkreten Grund. Von Lion Knirsch (Text) und Paul Geiersbach (Fotos)

Als Journalist*innen sind wir es gewohnt, verschiedenste Orte zu besuchen und mit unterschiedlichsten Menschen zu sprechen – Routine. Doch dieses Mal war es anders. Denn der genaue Treffpunkt wurde uns erst wenige Stunde vor dem Ortstermin mitgeteilt. Auf der Website der Arolsen Archives findet sich nämlich lediglich die Adresse des Büros – nicht die des Archivs. Diese Geheimhaltung dient der Sicherheit. Kein Wunder: Die Arolsen Archives sind das internationale Zentrum für Unterlagen über die NS-Verfolgung – und damit ein attraktives Ziel für rechtsextreme Anschläge.

Möge dieses Archiv, das der Wiedergutmachung an den Opfern und deren Angehörigen dient, allen kommenden Generationen eine Mahnung sein, solches Unheil nie wieder über die Menschheit kommen zu lassen.

So heißt es in der dreisprachig verfassten Bestimmungsurkunde, die am 20. August 1952 beim Richtfest des Haupthauses der Arolsen Archives eingemauert wurde. Mehr als 30 Millionen Originaldokumente, zu Schicksalen von rund 17,5 Millionen Menschen, werden hier archiviert. Eine Sammlung so groß, dass sie Teil des UNESCO-Weltdokumentenerbes wurde. Und eine Arbeit, die immer wichtiger wird, denn «es ist gerade jetzt angesichts des drastischen Anstiegs antisemitischer Straftaten in Deutschland seit dem 7. Oktober 2023 unsere Verantwortung, alles zum Schutz von Jüdinnen und Juden zu tun», so Bundesinnenministerin Nancy Faeser.

Das NS-Regime raubte, quälte und mordete. Ihre Gräueltaten dokumentierten sie teils akribisch genau – was den Arolsen Archives eine schier endlose Menge an Sammlungsstücke bescherte. Darunter Material aus Konzentrations- und Vernichtungslagern, Ghettos und Gestapo-Gefängnissen. Sowie Dokumentationen über die Vertreibung und Ausbeutung von Zwangsarbeiter*innen und die Schicksale von Vertriebenen. Darunter Überlebende, die aus dem zerstörten Europa auswandern wollten.

Die Geschichte der Arolsen Archives begann 1948, als sie von den Alliierten unter dem Namen International Tracing Service (ITS) gegründet wurden. Ursprünglich sollten die Schicksale der Verfolgten aufgeklärt und Vermisste gefunden werden. Im Jahr 2007 erkannte die für das ITS zuständige internationale Kommission die Notwendigkeit, diese wichtigen Dokumente auch für die Forschung zugänglich zu machen. Und so die Institution der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen – heute unter dem Namen Arolsen Archives.

Über 30 Millionen Dokumente und Artefakte zu 17,5 Millionen Opfern des NS-Regimes, der Zwangsarbeit sowie sogenannten Displaced Persons (Vertriebenen) werden im Arolsen Archiv verwahrt.

Die Masse an Ordnern offenbart das Ausmaß an Gräueltaten. Die Akten werden in säurefreie Papierkartons umgelagert, um sie schadenfrei archivieren zu können.

Analoge Kopien werden im Zuge der Digitalisierung vernichtet. Vorher werden alle Stapel neu gesichtet und die Originaldokumente neu eingescannt.

Ausgehend von unserer einzigartigen Sammlung über NS-Verfolgte gedenken wir der Opfer und setzen uns zugleich in der heutigen Gesellschaft für historische Wahrheit sowie Respekt, Vielfalt und Demokratie ein.

So beschreiben die Arolsen Archives ihre Mission im eigenen Kurzportrait. Die historischen Dokumente sicher zu verwahren, ist essenziell für diesen Auftrag. Ein Brand oder ein Anschlag könnte unwiederbringliche Zeugnisse zerstören. Um solch ein Risiko zu minimieren und gleichzeitig Forschung und Bildungsarbeit weltweit zu fördern, arbeitet das Archiv intensiv an der Digitalisierung seiner Bestände. Eine Mammutaufgabe, die ohne die Unterstützung von Freiwilligen nicht zu bewältigen wäre. Beim Projekt #everynamecounts helfen Unterstützer*innen weltweit, eingescannte Dokumente in eine für alle einsehbare Datenbank zu übertragen. Über 170.000 Menschen haben sich bisher beteiligt und so bereits über sieben Millionen Dokumente bearbeitet.

Aber die Arolsen Archives verwahren nicht nur Akten. Denn seien es Schmuck, Erinnerungsfotos oder Papiere – alle persönlichen Gegenstände, sogenannten Effekte, wurden den Opfern bei der Verhaftung geraubt. Bis heute verwahren die Arolsen Archives rund 2.500 Effekte ehemaliger KZ-Häftlinge, um sie irgendwann an die Familien zurückgeben zu können. Dank der 2016 ins Leben gerufenen Kampagne #StolenMemory konnten bereits über 700 Familien gefunden werden – oft mithilfe engagierter Freiwilliger, die in verschiedenen Ländern Nachforschungen anstellen. Die meisten persönlichen Gegenstände kommen dabei aus dem KZ Neuengamme in Hamburg.

Ein Schicksal von vielen

Das Konzentrationslager Neuengamme wurde 1938 als Außenlager des KZ Sachsenhausen gegründet und ab 1940 als eigenständiges Lager betrieben. Während des Krieges deportierten Gestapo und Sicherheitsdienst über 100.000 Menschen aus allen besetzten Ländern Europas nach Neuengamme. Am 26. März 1945 begann die SS mit der Räumung des Lagers und seinen Außenlagern. Die über 50.000 Häftlinge wurden in andere Lager wie Wöbbelin oder Bergen-Belsen transportiert. Das Hauptlager wurde am 20. April 1945 aufgelöst, wobei viele Häftlinge vor Ort hingerichtet wurden. Unter den Häftlingen von Neuengamme befand sich auch Leo Tomaszewski, geboren am 5. April 1921. Seine Habseligkeiten werden in den Arolsen Archives archiviert.

Die Sammlung ist vielseitig. Ob Transportlisten oder Fotos aus Konzentrationslagern, über Unterlagen zur Zwangsarbeit bis hin zu detaillierten Berichten über die Todesmärsche. Aneinandergereiht würden alle Dokumente mehr als 26 km abdecken – das entspricht der Luftlinie zwischen Berlin und Potsdam. Diese Quellen sind dabei nicht nur von unschätzbarem Wert für Historiker*innen, sondern auch für Familien, um die Schicksale ihrer Angehörigen zu verstehen. Jährlich gehen so mehr als 20.000 Anfragen von Forschenden und Privatpersonen ein, die nach Antworten suchen.

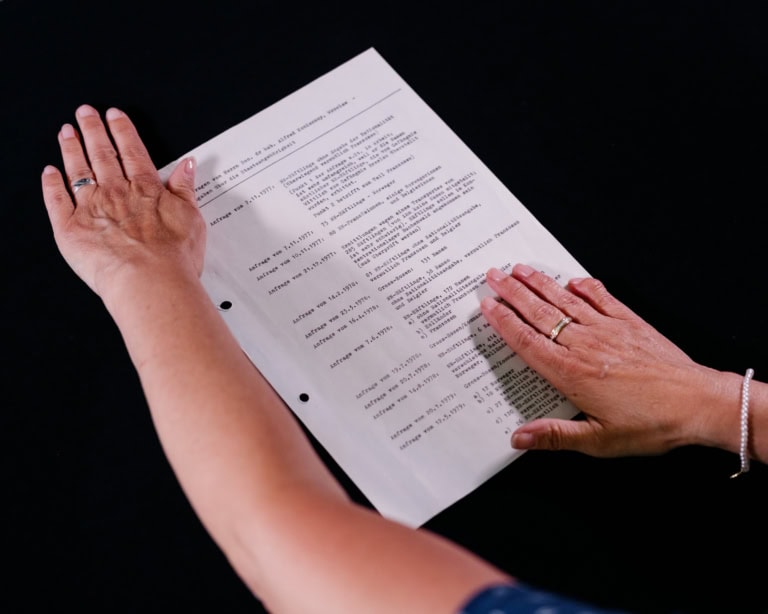

Unter den zahlreichen Dokumenten befinden sich auch Anfragen von Forschenden. Diese müssen ebenfalls digitalisiert werden. Damit bei einer Suche nach einer Person alle Recherchen angezeigt werden.

Das Archiv lagert auch alle erhaltenen Fotografien des Auschwitz-Fotografen Wilhelm Brasse. Dieser wurde als Häftling gezwungen, andere Häftlinge zu fotografieren. Die entstandenen Fotos wurden zunächst als Häftlingskartei verwendet, später musste er auch die menschenverachtenden Experimente an den Häftlingen dokumentieren.

Abseits von Archivierung und Forschung ist es wichtig, auch die nächsten Generationen für die Geschichte zu sensibilisieren. Mit Bildungsprogrammen wie #documentED bereiten die Arolsen Archives Schulklassen auf den Besuch von Gedenkstätten vor: «Wenn Schülerinnen und Schüler sich im Rahmen des Projekts documentED mit Dokumenten aus der NS-Zeit und dem persönlichen Schicksal von KZ-Insassen befassen, wird das Grauen des Holocaust verständlicher. Das Projekt trägt auch dazu bei, junge Menschen gegen Antisemitismus, Rassismus und Menschenhass zu immunisieren», betont Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.

In wenigen Jahren wird auch der letzte Zeitzeuge versterben. Ein Verlust, der uns verpflichtet ihr Wissen und die Erinnerungen zu archivieren und sie an kommende Generationen weiterzugeben. Erinnern ist eben Arbeit. Eine Arbeit, die in Zeiten von wachsendem Antisemitismus immer wichtiger wird. Eine Arbeit, zu der jeder – nicht nur das Archiv selbst – seinen Teil leisten muss. Eine Arbeit, die trotz aller Anstrengungen und Schmerzen für unsere Zukunft unverzichtbar bleibt.