Protokoll eines Verschwindens

Der Fotograf Pasha Kritchko dokumentierte die Proteste in Belarus, wurde vom Regime verfolgt und ins Exil gezwungen. Seine Bilder erzählen von Gewalt und Hoffnung – und vom Versuch, Erinnerung und Identität im Exil zu bewahren. Von Pasha Kritchko (Fotos) und Ludwig Nikulski (Protokoll)

Es war Sommer 2021, als ich verhaftet wurde. Ich tat nichts Dramatisches. Ich stand einfach vor dem Gerichtsgebäude in Minsk mit einer Kamera in der Hand. Es war der letzte Tag im Prozess gegen Wiktar Babaryka, einen ehemaligen Banker, der es gewagt hatte, 2020 für das Präsidentenamt zu kandidieren. Er war auch derjenige, dessen Kampagne ich begleitete um zu dokumentieren, was im Land geschah. An diesem Tag war ich der einzige unabhängige Fotograf vor dem Gericht. Schon das machte mich verdächtig.

Ich hatte ein ungutes Gefühl. Ein silberner Van erschien auf dem Platz und näherte sich langsam. Ich ging schnell los, betrat das Gerichtsgebäude durch den Haupteingang, rannte die Treppen hoch in der Hoffnung, verschwinden zu können. Aber der Notausgang war verschlossen. Ich schaffte es bis in den vierten Stock, das Gebäude fühlte sich seltsam leer an. In einer kleinen Küche ohne Fenster, ohne Kaffeeduft, ohne Spuren von Leben löschte ich das Licht und setzte mich in die Ecke. Als der Polizist die Tür öffnete, sah er mich zunächst nicht. Dann ging das Licht an. «Objekt gefunden», sagte er.

Minsk, Belarus, 23. September 2020.

Minsk, Belarus, 23. September 2020.

Bereitschaftspolizei löst einen Protest gegen Lukaschenko am Tag der geheimen Amtseinführung auf. Die Polizisten in Belarus sind für ihre brutalen Vorgehensweisen bekannt und setzen häufig übermäßige Gewalt ein, um regierungskritische Proteste aufzulösen. An diesem Tag wurden Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt, um Demonstrierende zu unterdrücken.

Minsk, Belarus, 15. Oktober 2020.

Minsk, Belarus, 15. Oktober 2020.

Eine Frau mit Blumen wartet vor dem Tor des Okrestina-Gefängnisses auf die Freilassung der berühmten Basketballspielerin Elena Leuchanka.

Die Kampagne von Wiktar Babaryka gab mir eine unerwartete Chance: Ich durfte ihn begleiten, fotografieren, ganz nah dran sein.

Im Jahr 2020 war ich noch kein politischer Fotograf. Ich arbeitete kommerziell – Hochzeiten, Events, Firmenkunden. Doch dann kam die Pandemie, und die Aufträge brachen weg. Gleichzeitig regte sich etwas Größeres in Belarus. Die Präsidentschaftswahl löste ein landesweites Erwachen – und eine brutale Repression – aus. Ich spürte den Drang, nützlich zu sein. Nicht durch Parolen, sondern durch Dokumentation. Ich hatte eine Kamera. Das schien genug.

Die Kampagne von Wiktar Babaryka gab mir eine unerwartete Chance: Ich durfte ihn begleiten, fotografieren, ganz nah dran sein. Ich half sogar beim Sammeln von Unterschriften für seine Kandidatur – aber bald wurde mir klar, dass ich als Fotograf mehr beitragen konnte als als Aktivist. Was als bürgerliches Engagement begann, wurde schnell historisch und gefährlich. Nach wenigen Wochen wurde Wiktar verhaftet. Auch sein Sohn kam ins Gefängnis. Später folgten die Kampagnenleiterin Maryja Kalesnikawa und der Anwalt Maksim Znak.

Wir alle hielten uns an die Gesetze. Wir wollten keine Revolution, sondern zeigen, was wirklich geschah. Aber genau das reichte offenbar, um uns zu kriminalisieren.

Warschau, Polen, 7. September 2021.

Warschau, Polen, 7. September 2021.

Mit einer Vorführung des Films Courage von Aliaksey Paluyan wurde an den Jahrestag der Verhaftung der politischen Führerin Maria Kalesnikava und des Anwalts Maksim Znak erinnert.

Belarussischer Raum «Hackerspace». Poznań, Polen, 20. Januar 2025.

Belarussischer Raum «Hackerspace». Poznań, Polen, 20. Januar 2025.

Als ich im Juli 2021 festgenommen wurde, war der Angriff auf unabhängige Medien längst im vollen Gange. Man verhörte mich wegen «Extremismus», fragte mich nach Faschismus, durchsuchte mein Telefon, wollte mich einschüchtern. Ich hatte nicht vor zu fliehen, ich habe nicht viel darüber nachgedacht und wollte so lange wie möglich im Land bleiben. Ich suchte nach Wegen, mit der Angst umzugehen und einen Sinn zu finden, etwas, das ich als Fotograf tun kann.

In den folgenden Wochen wuchs das Gefühl von Unsicherheit. Am 8. Juli wurden in ganz Belarus Wohnungen von Dutzenden Journalist*innen durchsucht, einige wurden verhaftet. Ich konnte meine Fotos retten und veröffentlichte sie online. Manche Kolleg*innen kritisierten das – sie befürchteten, die Regierung würde daraus lernen, wie man gelöschte Dateien wiederherstellt. Aber ich wollte nicht schweigen. Irgendwie wollte ich laut sein.

Białystok, Polen, 25. Januar 2025.

Białystok, Polen, 25. Januar 2025.

Porträt von Iryna Shchastnaya, einer ehemaligen politischen Gefangenen.

Warschau, Polen, 23. Januar 2025.

Warschau, Polen, 23. Januar 2025.

Porträt von Andrei, einem ehemaligen politischen Gefangenen.

Etwa sechs Wochen später wurde ich für eine Residency für belarussische Fotograf*innen in Warschau angenommen und verließ mein Land. Seitdem lebe und arbeite ich im Ausland. Ich fotografiere weiter. Doch mein Fokus hat sich verschoben: Porträts von Menschen im Exil, Geschichten von unterbrochenen Leben. Die Distanz schmerzt. Ich habe das Gefühl, langsam den Kontakt zu verlieren. Die Verbindung bröckelt. Ich möchte zurück. Aber es ist unrealistisch.

Warschau, Polen, 22. Juni 2024.

Warschau, Polen, 22. Juni 2024.

Die Frauen des Kollektivs Spievy feiern den Mittsommertag. Das Kollektiv ist eng mit den friedlichen Protesten vom 12. August 2020 in Belarus verbunden. Damals versammelten sich weiß gekleidete Frauen mit Blumen in Minsk, als ein stilles Zeichen gegen das Regime Lukaschenkos, welches brutal beantwortet wurde. Die Frauen von Spievy stehen für ihre belarussische Kultur und Identität ein und halten den Kampf für Freiheit im Exil lebendig – durch Musik und Widerstand.

‹Map of Memories› (2020–laufend) ist mein

Langzeitprojekt – ein visuelles Archiv gegen das Vergessen.

In Belarus gilt Wahrheit als Feind des Regimes. Über 35.000 Menschen wurden im Zuge der Proteste festgenommen. Viele wurden gefoltert. Mehr als 400.000 Belaruss*innen haben seit 2020 das Land verlassen. Ende 2024 sitzen noch immer mindestens 1.265 politische Gefangene in Haft – darunter Oppositionsführerin Maryja Kalesnikawa und Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki.

Im Exil begegnen uns andere Formen des Drucks: Distanz, Schuldgefühl, Ungewissheit. Einige kämpfen weiter, organisieren Proteste, unterstützen die Ukraine, setzen sich für politische Gefangene ein. Andere ziehen sich zurück, müde und erschöpft.

Lublin, Polen, 17. Juni 2022.

Lublin, Polen, 17. Juni 2022.

Zoya Belakhvostsik, eine Schauspielerin des Kupala-Theaters, während der Premiere der Aufführung «GESE-HUMANS-SWANS». In der Performance verkörpert sie einen typischen Vertreter der belarussischen Behörden und verdeutlich so die Spannung des politischen Klimas.

Kyjiv, Ukraine 2. August 2022.

Kyjiv, Ukraine 2. August 2022.

«Chili» ist Belarusse und lebt seit 15 Jahren in der Ukraine lebt. Als der Krieg begann, waren er und seine Frau in Lwiw. Sie beschlossen, nach Kyjiw zu ziehen und verwandelten ihre Wohnung in Lwiw in eine Unterkunft für Geflüchtete, um Menschen auf der Flucht einen sicheren Zufluchtsort zu bieten.

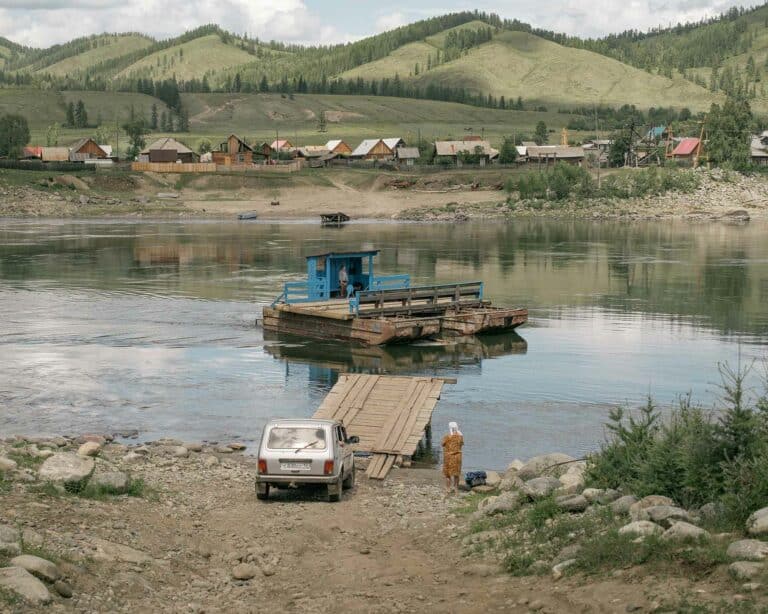

Puchły, Polen, 4. Mai 2024.

Puchły, Polen, 4. Mai 2024.

Orte wie Puchły bieten für viele Belaruss*innen im Exil eine Möglichkeit, sich wieder mit ihren Wurzeln zu verbinden. Obwohl sie aufgrund politischer Restriktionen nicht nach Hause zurückkehren können, reisen sie näher an die belarussische Grenze, um die Atmosphäre und die Traditionen zu erleben, die sie an ihr Heimatland erinnern.

In Belarus selbst ist Unterdrückung längst Alltag. Wer bestimmte Farben trägt oder etwas Falsches postet, riskiert Festnahme. Die kommende Wahl 2025 verspricht keine echte Entscheidung, nur neue Angst. Und dennoch: Der Widerstand lebt. Leise. In Erinnerungen, im Schweigen, im Akt des Nicht-Vergessens.

Ich dokumentiere dieses Schweigen. Nicht nur als Fotograf, sondern als jemand, der selbst davon geformt wurde. Meine Bilder zeigen nicht nur andere. Sie erzählen auch meine Geschichte. Eine von vielen. Doch zusammen bilden diese Bruchstücke etwas, das schwerer zu löschen ist: ein Protokoll. Eine Verweigerung. Eine Erinnerungskarte, die kein Regime vollständig zerstören kann.

Hajnówka, Polen, 23. Dezember 2024.

Hajnówka, Polen, 23. Dezember 2024.

Selbstporträt des Fotografen Pasha Kritchko.