«Ein kultureller Mittelfinger gegen das System»

«Punk is dead!» rufen die einen. Doch für andere ist Punk lebendiger denn je. Ein Gespräch über Identität, Widerspruch und den Versuch, Freiheit in einer Subkultur zu leben. Von Pha Croissant (Fotos und Text)

Sarah, DrehNix und A. leben Punk – jede*r auf eigene Weise, doch immer im Zeichen von Widerstand und Rebellion. Warum fühlen sie sich zur Szene verbunden? Was ist Punk für sie? Und warum lässt sich Punk nicht in ein klares, einheitliches Konzept pressen? Um Antworten zu finden, traf ich junge Punks. Wir führten Gespräche über politischen Widerstand, kulturelle Rebellion und die Ablehnung der «Normgesellschaft», der damit verbundenen Konformität mit dem kapitalistischen System, dem Patriarchat und Diskriminierung.

Ich besuchte die Punks in Hamburg, Berlin und Hannover. Diese Städte haben über Jahrzehnte Orte hervorgebracht, an denen Punk gelebt, gefeiert und diskutiert wird. Aber die Szene ist nicht nur in großen Städten zu finden. Punk ist vielfältig – und in autonomen Jugendzentren, besetzten Häusern, Wäldern oder kleinen Proberäumen in ländlichen Regionen. Wo es langweilig ist oder die Infrastruktur große Record Labels oder Musikshows nicht zulässt, machen die Menschen es selbst. Das ist die D.I.Y. Mentalität, die den Punk ausmacht.

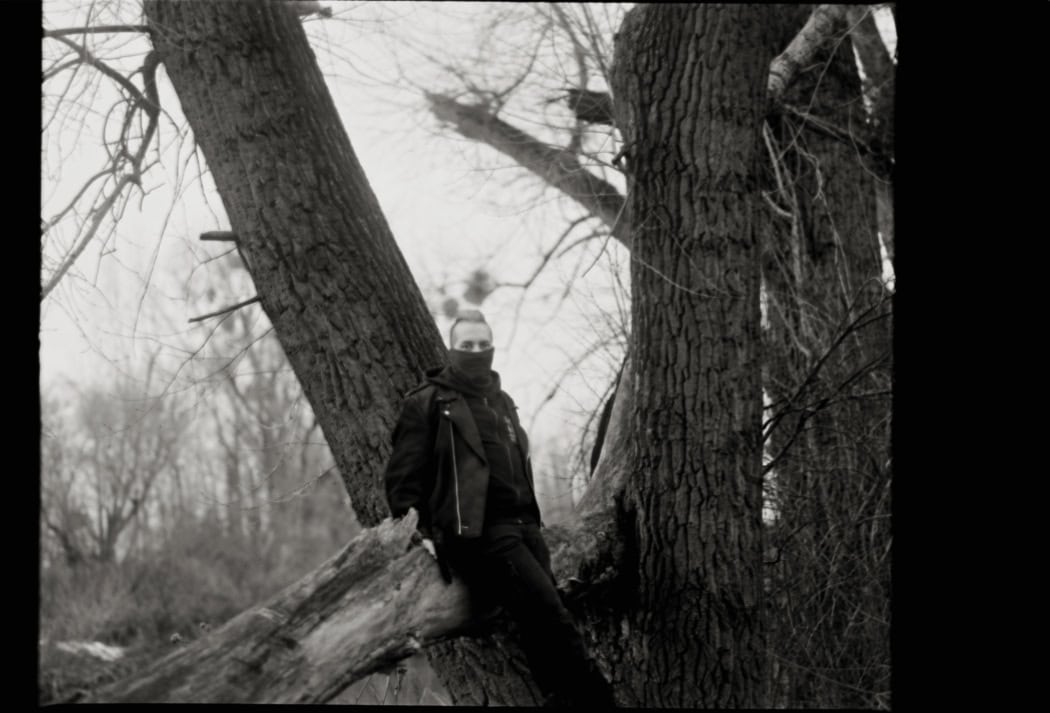

Drehnix und seine Freund*innen Sid und Schimmel in Berlin auf dem Weg zu einer Bar, Winter 2024

Punk lebt dort und bleibt lebendig, wo Menschen sich auf eine laute, unbequeme und bunte Weise gegen Anpassung, Ausgrenzung und Gleichgültigkeit wehren. Die Szene zeichnet sich durch gelebte Individualität und ein vielfältiges Verständnis von Punk aus. Manche, die sich der Punk-Szene zugehörig fühlen, absolvieren eine Ausbildung oder ein Studium und sind angepasster an die gesellschaftliche Norm. Andere widmen sich Vollzeit dem Aktivismus oder nichts von alledem.

Punk als Identität

A. ist einer der Menschen, mit denen ich mich für dieses Projekt traf. Vor einigen Jahren lernten wir uns kennen, an die Details erinnere ich mich nicht mehr. In unseren Gesprächen redeten wir oft von unserer geteilten Ablehnung gegenüber vorherrschenden Machtstrukturen in unserer Gesellschaft. A. antwortete mir auf die Frage, was Punk für sie sei: «Für mich ist Punk der kulturelle Mittelfinger gegen das System und die damit verbundene Konformität. Es ist der Ausdruck davon, diese absurde ‹Normalität› aus Kapitalismus, Herrschaft, Patriarchat, Diskriminierungen und all der ganzen Scheiße, die damit einhergeht, nicht hinzunehmen, kein Teil davon sein zu wollen und dies offensiv zur Schau zu stellen.» Letztes Jahr fragte ich sie, ob sie Lust hätte, davon zu erzählen, wie sie sich als FLINTA* -Person in der Punk-Szene fühlt, denn wie in der Mehrheitsgesellschaft werden FLINTA* -Perspektiven auch hier oft übersehen oder nicht gehört. Dabei bietet gerade der Punk vielen FLINTA*-Menschen einen Raum, in dem sie sich durch Musik und Ausdruck angenommen und verstanden fühlen.

Begriff FLINTA*

Der Begriff FLINTA* («Frauen, Lesben, inter*, nicht-binäre, trans* und agender») macht vor allem den sozialen Aspekt Geschlecht sichtbar. Das Sternchen (*) steht als Platzhalter für weitere Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orientierungen, die nicht der patriarchalen Norm entsprechen. Aufgrund ihrer geschlechtlichen und/oder sexuellen Identität erfahren FLINTA* Personen Diskriminierung in der männlich dominierten Gesellschaft.

Für A. ist der Punk existenziell: «Punk ist nicht Teil meiner Identität. Punk ermöglicht mir, meine eigene Identität zu leben, hier ist es mir so möglich, so zu sein, wie ich bin – verbunden mit meinen politischen Idealen. In sonst keiner anderen Subkultur oder Szene finde ich das.»

«Alte Männer»

Auf den ersten Blick scheinen «alte weiße Macker» den Punk zu dominieren. Die Geschichte zeigt, dass das nicht zutrifft. Punk ist von queer-feministischen Stimmen geprägt und die Szene ist divers und besteht aus unterschiedlichen Lebensrealitäten. Queer-feministische Kämpfe und die Ablehnung des patriarchalen Systems sind Teil des Punk.

Ende der 70er, Anfang der 80er kam der Punk aus England nach Deutschland. Zu dieser Zeit gründete sich die Frauenpunkband Östro 430 in Düsseldorf, eine der bekanntesten feministischen Bands des deutschen Punks. Sie kontrastierten die meist männerdominierten Bands und machen immer noch feministischen Punk. Sie greifen zentrale feministische Themen wie die Politisierung des Privaten und Alltäglichen auf. In ihrem 2023 erschienenen Album «Punkrock nach Hausfrauenart» setzen Lieder wie «Alte Männer» provokante Statements.

Alte Männer fangen Kriege an, alte Männer haben Spaß daran, alte Männer regieren unsere Welt, alte Männer wollen einzig Macht und Geld, ob Putin, Trump, ob Erdogan, wenn einer nicht mehr vögeln kann, bekommt die Gattin ’nen Vibrator, er selber macht sich zum Diktator

Östro 430

Östro 430

Stummel, Dübeldi, Ameise im Protestcamp auf Sylt 2024.

Queerfeministische Stimmen in der Punkmusik geben dem Feminismus, der gegen die Unterdrückung queeren Lebens und gegen eine heteronormative Welt und binäre Systeme ankämpft, eine Melodie. Sie tauchten erstmals in den 80ern im «Queercore» auf. Diese aus den USA kommende Strömung des Punks thematisiert die Diskriminierung von LGBTQ+ Menschen und «people of color». Queerfeminismus ist eine Strömung des Feminismus, die gegen die Unterdrückung von Frauen und queeren Lebens kämpft. Diese Ausrichtung des Feminismus geht mit einem Auflehnen gegen eine heteronormative Welt und binäre Systeme einher. Die Heteronorm basiert auf der binären Annahme, dass es nur zwei unveränderliche Geschlechter und damit nur zwei Geschlechtsidentitäten (männlich, weiblich) gibt. Resultierend daraus sind Anziehung und Beziehungen nur zwischen diesen zwei Geschlechtern möglich. In dieser Logik ergänzen sich Männer und Frauen in exklusiven romantischen Zweierbeziehungen.

Dr. Maria Katharina Wiedlack weist in einem Interview mit dem Punk-Magazin Underdog (2018) auf die Verbindung zwischen der antikapitalistischen Haltung des Punks und queerfeministischen Ansätzen hin. Sie betont, dass der Kapitalismus auf der Ausbeutung vieler marginalisierter Gruppen, zum Vorteil weniger, meist weißer Männer basiert. Das ist nicht nur eine theoretische Einordnung des Vielschichtigen Punks, sondern spiegelt sich im realen Erleben von Menschen aus der Szene wider.

Neurodivergent, Queer, Links

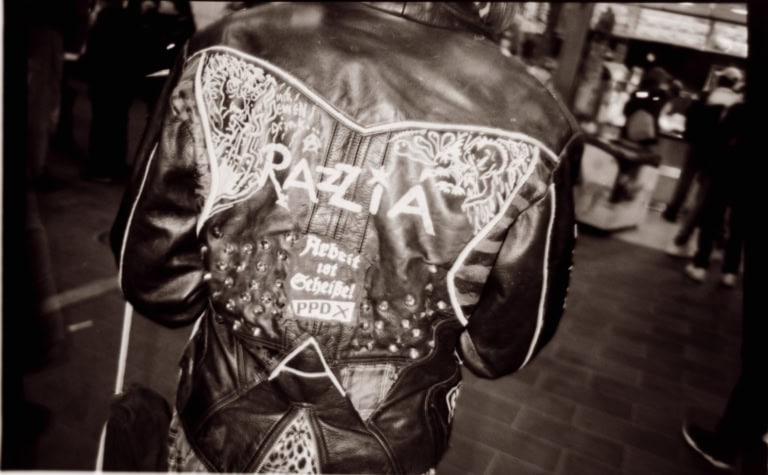

Eine andere Person, mit der ich über Punk und Lebensrealitäten sprach, ist DrehNix. Das erste Mal begegneten wir uns auf den Aktionstagen –oder auch «Chaostagen» 2024 auf Sylt. Der selbstbezeichnete «Pöbel» war das dritte Jahr in Folge auf der Insel und hatte auf der Festwiese Tinnum sein Lager aufgeschlagen. Die Initiative «Aktion Sylt» will damit gegen soziale Ungerechtigkeit protestieren. DrehNix und ich verband ein großer Unmut gegenüber dem unangenehm dominanten Verhalten einiger «Macker» in der Punk-Szene.

Auf die Frage, was DrehNix ursprünglich zum Punk hingezogen hatte, meinte DrehNix, dass es ein schleichender Prozess gewesen sei. DrehNix schildert, schon immer anders gewesen zu sein: «neurodivergent, queer, links, ‹anders› denkend, ‹anders› aussehend. Immer zu laut oder zu leise, zu viel oder zu wenig, zu bunt oder zu grau, zu kreativ oder zu eintönig.» DrehNix habe noch nie irgendwo hineingepasst. «Unterstimuliert von all den ‹Normalos› und deren Vorstellungen vom Leben, aber gleichzeitig überstimuliert vom Überfluss an Erwartungen und dem Trubel der ‹normalen› Welt.»

«Endlich hatte ich das Gefühl, angekommen zu sein, sein zu dürfen, wer ich bin.»

DrehNix beschreibt, dass die Selbstfindung besonders während der Schulzeit stark eingeschränkt war. Präsent war das Gefühl, in einem kontrollsüchtigen System gefangen zu sein, Befehlen gehorchen und die «Fresse halten» zu müssen: «Gebunden an Zeitdruck, unrealistische Erwartungen, graue Menschen mit grauem Leben und Identitäten. Herumkommandiert von perspektivlosen, unglücklichen und langweiligen Menschen in einem Raum voller perspektivloser, unglücklicher, langweiliger Menschen. Ausbrecher, Individualität und Kreativität wurden als Fehlverhalten strikt im Keim erstickt. – Ich habe nie Anschluss gefunden.»

Eine bunte, laute, offene Gruppe: Punks.

Doch vieles hatte sich geändert, als DrehNix den «Scheißverein» – die Schule – verlassen hatte. «Ich entschloss mich, mir meinen sozialen Kreis endlich selbst auszusuchen und mich so zu kleiden, zu schminken und zu geben, wie ich wirklich bin.» DrehNix lernte zufällig den Punk «Schimmel» kennen. Sie trafen sich in einer Antifa-Gruppe, der sie beide beigetreten waren, und freundeten sich an. 2023 fuhren sie zusammen zu den «Chaostagen» auf Sylt. DrehNix lernte die jetzige Freundesgruppe kennen: «eine bunte, laute, offene Gruppe: Punks. Endlich hatte ich das Gefühl, angekommen zu sein, sein zu dürfen, wer ich bin. Niemand verurteilte mich für das, was ich tat, wie ich aussah, wie ich dachte – für mich.»

Punk in der Familie

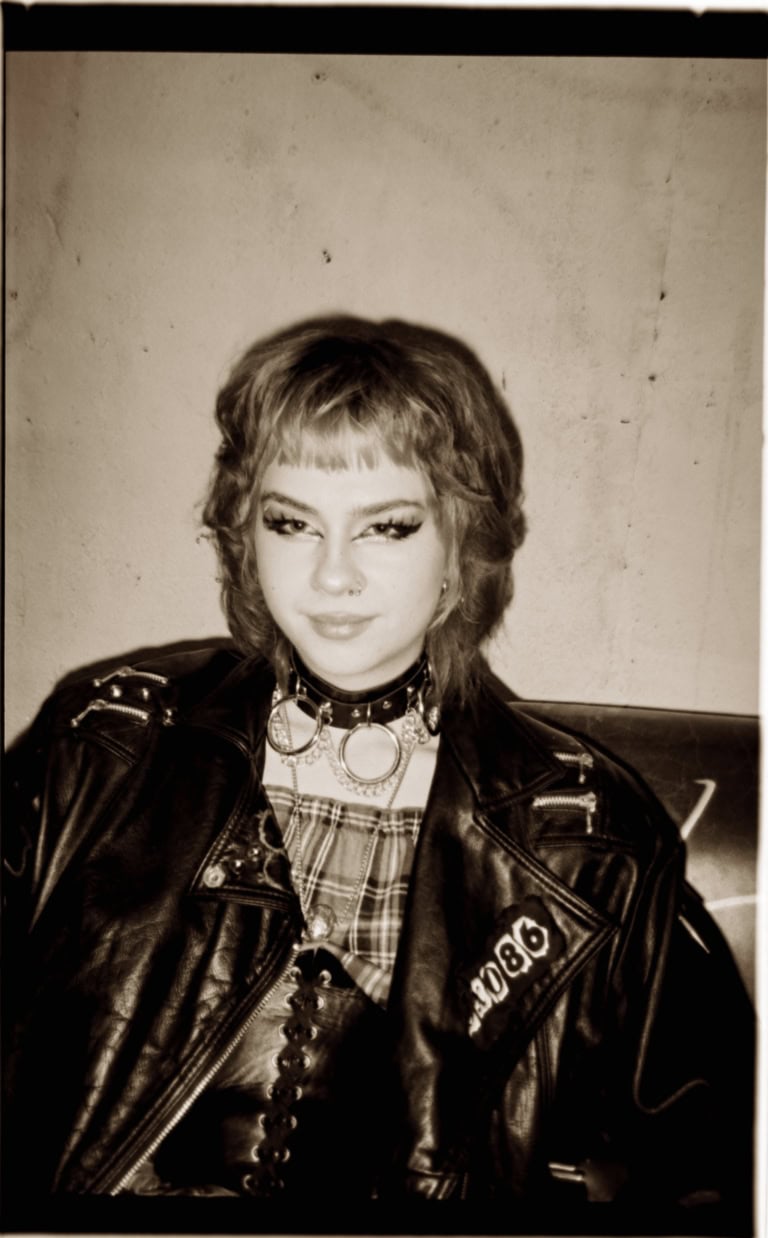

Sarahs erster Kontakt zum Punk war anders. Sie ist Anfang zwanzig und macht in Hamburg eine Ausbildung zur Friseurin. Wir lernten uns 2023 auf einem kleinen Punkrock-Festival kennen. Sie war zusammen mit ihrem Vater und Freunden angereist. Sie ist durch ihren Vater – selbst Punk – mit der Subkultur groß geworden. Sie erzählte mir, dass er ihr die damit verbundenen Werte, wie Toleranz, Offenheit und Antifaschismus mitgegeben hat.

Das Dorf, in dem sie aufwuchs, war intolerant und von rechtem Gedankengut geprägt. Sie fand damals keinen Platz in der Gesellschaft. Das änderte sich, als sie anfing, auf Punk-Festivals und Konzerte zu gehen. Dort merkte sie: «Hier sind meine Leute, die mich so nehmen, wie ich bin – und die ich liebe. Ich liebe die offene und tolerante Einstellung der Menschen und auf jeden Fall die Musik.»

Sarah ist durch ihren Vater – selbst Punk – mit der Subkultur groß geworden.

«Hier sind meine Leute, die mich so nehmen, wie ich bin – und die ich liebe.»

«Auf’s Maul!»

Für viele symbolisiert die Subkultur Punk Freiheit, Selbstbestimmung und das Ausbrechen aus gesellschaftlichen Zwängen. Doch so idealistisch dieses Selbstverständnis auch ist, zeigt sich in der Realität, dass diese Freiheit nicht automatisch mit einem respektvollen und solidarischen Miteinander für alle einhergeht. Auch innerhalb der Punk-Szene treten – ähnlich wie in der Gesamtgesellschaft – Probleme wie Diskriminierung und übergriffiges Verhalten auf, die dem Ideal der Toleranz und Gleichheit widersprechen.

A. meint, die Szene werde sich selbst oft nicht gerecht. Bei der Punkmusik kommt es häufig zu einer «Verbürgerlichung» und Ausverkäufen. Solidarität sei oft nur leere Worte. «‹Punk is dead!› heißt es oft. Die Zeiten aus den 80er- und 90er-Jahren sind vorbei, aber da hängen viele gedanklich immer noch fest. Klar ist die Szene kleiner geworden, aber sie hat sich auch verändert – was vollkommen normal ist. Das wollen viele nicht akzeptieren und heulen deshalb ständig rum und versuchen Punks der neuen Generation abzusprechen, Punk zu sein. Einfach traurig.»

A. antwortete auf die Frage, wie sie die Szene als FLINTA* wahrnimmt. Sie sagte, dass die Haltung «Mir doch scheißegal, was dein Gender oder deine Sexualität ist!» oft vorkommt. Im ersten Moment ist das «ganz geil». A. ist eine agender Person und die Akzeptanz dafür ist leider nicht immer selbstverständlich. Die Queer Punk Fraktion hätte diese Haltung, aber das sei leider auch eine Ausnahme. «Patriarchat und mangelndes Verständnis für die Lebensrealität von Trans-Personen herrschen in der Punk-Szene fast genauso wie in der Mehrheitsgesellschaft. Es wird zwar besser, aber oberkörperfreie Macker, Misgendern und sexuelle Übergriffe sind leider keine Seltenheit.»

Sarah hingegen nimmt die Szene als vergleichsweise sicheren Ort wahr. Sie berichtet, dass sie übergriffiges Verhalten außerhalb der Punk-Subkultur deutlich häufiger erlebt. Innerhalb der Szene gibt es zumindest ernsthafte Bemühungen, solches Verhalten zu unterbinden. Jedoch ist grenzüberschreitendes Verhalten durch den vermehrten Drogenkonsum in der Szene oft wiederzufinden, und es gibt häufig Strukturen, in denen Täter*innen geschützt oder gedeckt werden.

A. schlägt schließlich eine klare Haltung vor: «Wir müssen uns als Szene der angesprochenen Probleme bewusst werden und uns ihnen stellen. Dafür muss in meinen Augen eine Repolitisierung und eine gewisse Neuerfindung der Szene stattfinden. Alte weiße cis Männer, die besoffen Hosen-Songs grölen – auf’s Maul!»