Professionelle Kameras für Fotograf*innen: Warum nicht die Marke zählt.

Analog oder digital, Vollformat oder APSC, Spiegelreflex oder spiegellos: Die Magnum-Fotografin Nanna Heitmann und Lehrende der Hochschule Hannover zeigen, warum am Ende nicht die Technik, sondern die Person entscheidend ist.

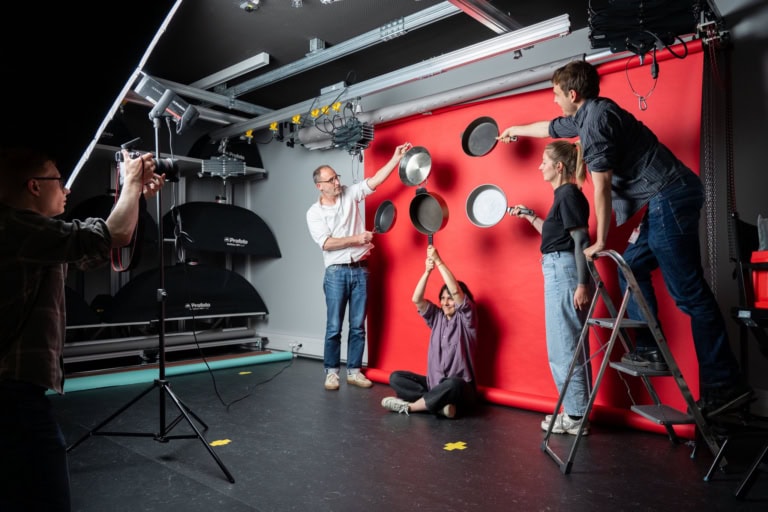

Foto: Fabian Niebauer

Foto: Fabian Niebauer

Studierende der Hochschule Hannover arbeiten mit der Großformatkamera – und erleben, wie sehr die Wahl des Werkzeugs den fotografischen Prozess prägt.

«Die Wahl der Kamera ist entscheidend. Die Kamera sollte dich auf visuelle Gedanken bringen, die du sonst nicht hättest», sagt Christoph Bangert, Professor an der Hochschule Hannover. Deshalb dreht er in seinen Kursen das Sprichwort «It’s the photographer, not the camera» gelegentlich um. Das bekannte Zitat – oft genutzt, um zu betonen, dass die Person hinter der Kamera wichtiger ist als das Gerät – stammt ursprünglich von der Magnum-Fotografin Eve Arnold. So gewinnt Bangerts Umkehrung eine neue Nuance: Manchmal eröffnet gerade die Wahl einer bestimmten Kamera neue Bildideen. Wer eine professionelle Kamera für Fotograf*innen sucht, steht schnell vor einer unüberschaubaren Auswahl. Diese große Vielfalt erschwert den Überblick und die Entwicklung einer persönlichen Vorliebe.

Digital oder analog? Zwei Wege zur Bildgestaltung

Die Entscheidung zwischen digitaler und analoger Fotografie führt oft zu den größten Unterschieden. Analoges Fotografieren verlangsamt nicht nur den Aufnahmeprozess, sondern auch die spätere Bildbearbeitung. Wer bereit ist, entsprechend viel Zeit und auch die hohen Kosten für Filmmaterial aufzubringen, kann durch einen besonderen Fotolook belohnt werden. In professionellen Auftragskontexten erwarten jedoch viele Auftraggeber*innen schnelle und digitale Workflows, weshalb analoge Kameras dort kaum zum Einsatz kommen. Somit findet analoge Fotografie heute meist im künstlerischen, persönlichen oder Liebhaberbereich statt.

Christoph Bangert musste als Fotografie-Student zunächst ausschließlich analog fotografieren – eine Erfahrung, die ihm geholfen hat, die Technik genau zu verstehen. Nachdem er sein Leben als Fotograf in Kriegs- und Krisengebieten ausschließlich mit digitalen Kameras verbracht hatte, die ab den 90er Jahren immer häufiger verwendet wurden, fotografiert Christoph Bangert mittlerweile wieder analog: «Mit einer Nikon FM3 arbeite ich aktuell an einem Projekt über meine Familie. Schwarz-weiß-Film, Kleinbild, sehr klassisch.»

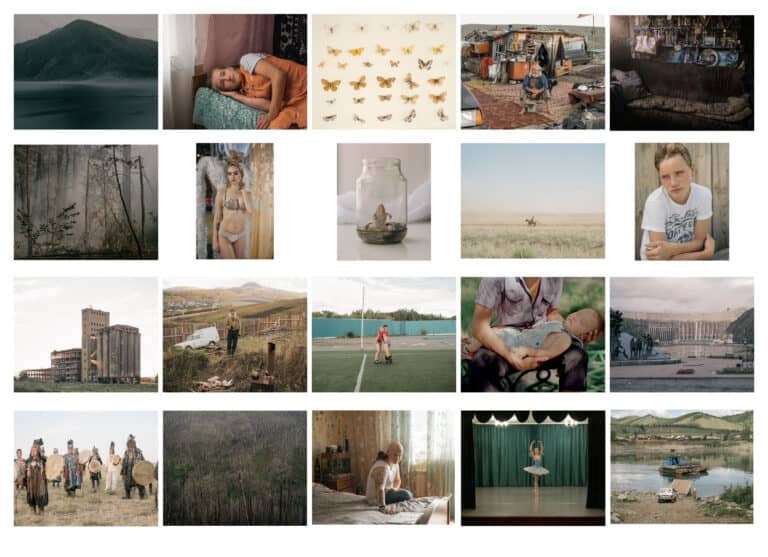

Aus der Arbeit «Hiding from Baba Yaga» von Nanna Heitmann, Russland, 2018

Aus der Arbeit «Hiding from Baba Yaga» von Nanna Heitmann, Russland, 2018

«Ein Kollege hat sich immer über mich lustig gemacht und mich ‹The girl with the thousand cameras› genannt, weil ich oft gleichzeitig Panorama-, Großformat- und Mittelformatkameras dabei hatte und alles probierte, was mir über den Weg lief», erzählt Nanna Heitmann.

Warum die Sensorgröße Bildqualität und Arbeitsweise beeinflusst

Die Frage nach der Größe des Sensors (digital), bzw. des Films (analog) stellt sich sowohl bei digitalen als auch bei analogen Kameras. Die Sensorgröße beeinflusst Aufnahmegeschwindigkeit, Bildqualität und Schärfentiefe (Bokeh). Größere Sensoren erfassen mehr Details, besonders bei Vergrößerungen. Raimund Zakowski lehrt seit mehr als 20 Jahren an der Hochschule Hannover zu den Themen Dokumentarfotografie und Digitale Fotografie. «Erfahrungsgemäß sind alle neueren Digitalkameras mit Vollformatsensor ausreichend, um während des gesamten Studiums zu fotografieren; und auch darüber hinaus.» Er selbst verwendet aktuell eine Sony Alpha 7R III.

Digitalkameras mit dem kleineren APSC-Sensor werden meistens nicht in den Profi-Bereich eingeordnet. Dafür gibt es meistens gute Gründe, allerdings hat sich die Technik diesbezüglich in den letzten Jahren auch nochmal verbessert: Während Einbußen in der Bildqualität durch Nachbearbeitung kompensiert werden können, sind Kameras mit APSC-Sensor mittlerweile besonders kompakt, schnell und relativ preiswert.

Mittelformat- und Großformatkameras sind deutlich größer und schwerer, analog wie digital. Neben hohen Anschaffungskosten fallen zusätzlich Ausgaben für Filme und Entwicklung an. Im Gegenzug bieten sie eine herausragende Bildqualität, besondere Tiefenunschärfe und flexible Verstellmöglichkeiten – Gründe, warum sie in der Porträtfotografie geschätzt werden.

Für Nanna Heitmann ist die Unhandlichkeit kein Nachteil. Die Magnum-Fotografin und Studentin der Hochschule Hannover sagt: «Das Arbeiten mit einer Großformatkamera hat mir total geholfen. Sie entschleunigt den gesamten Prozess und gibt einem viel Zeit. Wenn Menschen sich auf ein Porträt mit dieser Kamera einlassen, verstehen sie, dass es ein langwieriger, aber intensiver Prozess ist. Das schafft eine ganz besondere Dynamik zwischen Fotograf*in und Motiv.» Heute verzichtet sie allerdings auf Film: «Es ist unglaublich teuer geworden.» Stattdessen arbeitet sie als Canon-Ambassadorin mit einer EOS R5, einer spiegellosen Vollformatkamera.

Erfahrungsgemäß sind alle neueren Digitalkameras mit Vollformatsensor ausreichend, um während dem gesamten Studium zu fotografieren; und auch darüber hinaus.

Raimund Zakowski

Raimund Zakowski

«Diez de Octubre» von Raimund Zakowski, La Habana, 2011

«Diez de Octubre» von Raimund Zakowski, La Habana, 2011

«Korengal Withdrawal» von Christoph Bangert, Afghanistan

«Korengal Withdrawal» von Christoph Bangert, Afghanistan

Spiegelreflex oder spiegellos: Welche Bauart überzeugt?

Im digitalen Bereich wird zwischen Spiegelreflexkameras (DSLR) und Systemkameras (spiegellose Kameras) unterschieden. DSLRs gelten als robust, mit langer Akkulaufzeit – sind aber schwer und sperrig. Spiegellose Kameras sind leichter, kompakter und bieten moderne Technik wie schnellen Autofokus und zahlreichen Videofunktionen. Auch bei der Objektivauswahl gibt es Unterschiede: DSLRs bieten eine riesige Auswahl, besonders bei älteren Modellen, während das Angebot für spiegellose Kameras ständig wächst und moderne Bajonette unterstützt.

Systemkameras gelten als die Zukunft der Fotografie, während DSLRs als kostengünstigere und bewährte Alternative bestehen bleiben. Beide Varianten bieten alle nötigen Einstellmöglichkeiten und Automatiken für eine professionelle Anwendung. Wie unterschiedlich das dann jeweils genutzt werden kann, beschreibt Christoph Bangert: «Ich habe mein Berufsleben mit der Programmautomatik P an Canon-Kameras fotografiert. Dabei habe ich mir viel Spott eingehandelt bei meinen Kolleg*innen, weil alle glauben im manuellen Modus arbeiten zu müssen. Aber für mich war P immer: P wie Profi.»

Ich habe mein ganzes Berufsleben mit der Programmautomatik P an Canon-Kameras fotografiert. Aber für mich war P immer: P wie Profi.

Prof. Christoph Bangert

Prof. Christoph Bangert

Hersteller im Vergleich: Welche Kameras Profis wählen

«Sony, Nikon oder Canon – das spielt keine Rolle. Heute arbeiten alle großen Hersteller auf vergleichbarem Niveau», sagt Raimund Zakowski. Entscheidend sei, dass die Kamera gut in der Hand liege, intuitiv zu bedienen sei und zur persönlichen Bildsprache passe. Eine Umfrage unter 90 Studierenden des Studiengangs Visual Journalism and Documentary Photography an der Hochschule Hannover zeigt, dass neben Canon, Sony und Nikon auch Fujifilm- und Leica-Kameras im Einsatz sind.

Fazit: Es zählt die Fotograf*in, nicht die Kamera

«Ein Kollege hat sich immer über mich lustig gemacht und mich ‹The girl with the thousand cameras› genannt, weil ich oft gleichzeitig Panorama-, Großformat- und Mittelformatkameras dabei hatte und alles probierte, was mir über den Weg lief», erzählt Nanna Heitmann. Ihr Fazit: Nur durch ständiges Ausprobieren findet man heraus, welche Kamera passt.

Auch Christoph Bangert betont: «Es kommt auch immer auf das Projekt an, welche Kamera die richtige ist, je nachdem wie und welche Geschichte erzählt werden soll.»

In vielen Städten vermieten professionelle Verleihe Kameras tageweise, sodass nicht jedes Gerät neu gekauft werden muss. Oft bieten auch (Volks-)Hochschulen oder Fotoclubs günstige Alternativen. Studierende der Hochschule Hannover können zudem die eigene Fotoausleihe nutzen; Mitglieder des Fotobus e.V. haben ebenfalls kostenlose Ausleihmöglichkeiten. «Fotografie ist leider ein sehr teures Hobby, bzw. Studium. Daher sollten alle Zugang zu gutem Equipment haben, das sie sich vielleicht nicht selbst kaufen könnten», sagt Christoph Bangert.

Am Ende bleibt entscheidend, wer die Kamera benutzt – nicht die Technik: «It’s the photographer, not the camera.»